Nat Commun:应对耐药细菌两种新手段:基因改造益生菌和“龙”血?

2017-04-14 Millie nature自然科研

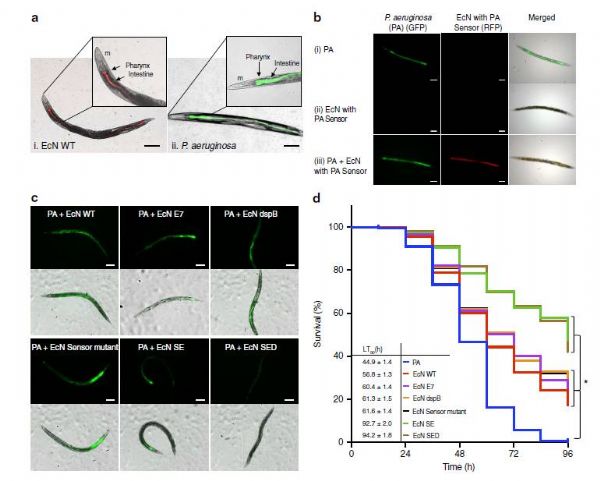

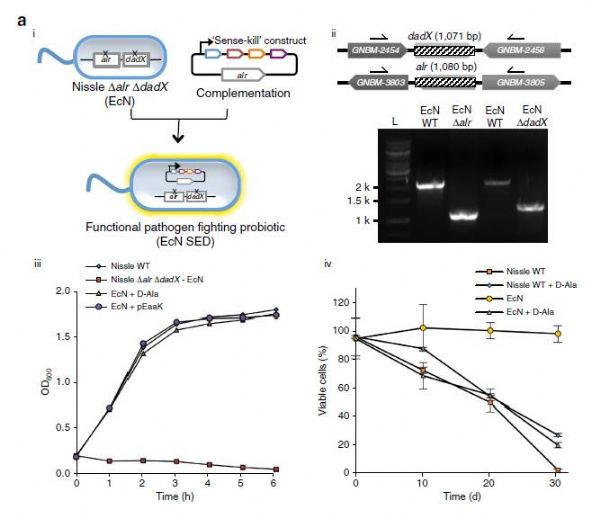

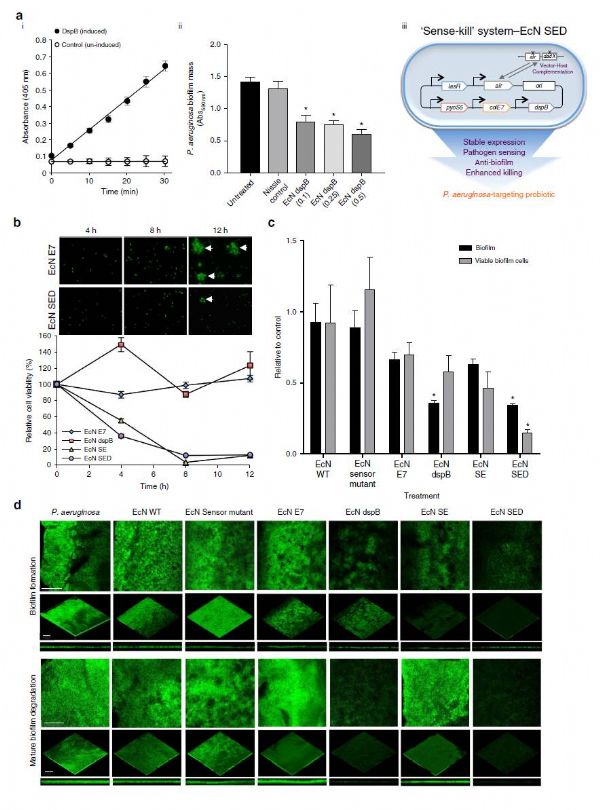

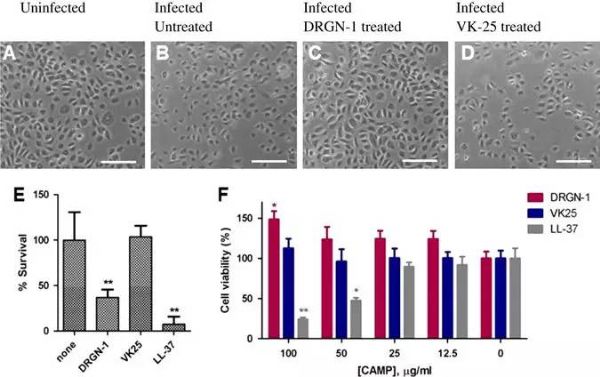

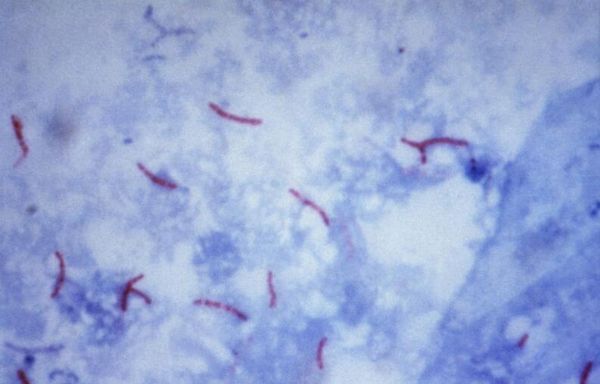

《自然-通讯》本周在线发表的研究Engineered probiotic Escherichia coli can eliminate and prevent Pseudomonas aeruginosa gut infection in animal models表明,一种基因改造益生菌(可能具有促进健康作用的微生物)能在动物模型中预防和消除细菌感染。在秀丽隐杆线虫感染模型中的评估。Hwang

作者:Millie

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#COMMUN#

33

#Nat#

35

#耐药细菌#

45

#基因改造#

30