Nat Commun:研究揭示细菌发动蛋白IniA调控结核耐药的新机制

2019-09-02 佚名 中国生物技术网

中国科学院院士饶子和率领的上海科技大学科研团队与中国科学院生物物理研究所研究员胡俊杰课题组合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上发表题为Mycobacterial dynamin-like protein IniA mediates membrane fission 的研究论文。他们率先解析了一线抗结核药物——异烟肼诱导蛋白IniA的晶体结构,发现其具有典型的细菌发

中国科学院院士饶子和率领的上海科技大学科研团队与中国科学院生物物理研究所研究员胡俊杰课题组合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上发表题为Mycobacterial dynamin-like protein IniA mediates membrane fission 的研究论文。他们率先解析了一线抗结核药物——异烟肼诱导蛋白IniA的晶体结构,发现其具有典型的细菌发动蛋白(dynamin)构象,并发挥膜分裂的功能,由此揭示了IniA 蛋白参与药物耐受的新机制,对解决结核病耐药性问题具有重要指导意义。

结核病是由结核分枝杆菌感染引发的一种致命性传染病。人类与结核病抗争的历史已逾150余年,自从上个世纪中叶起,一些有效药物被发现并用于治疗结核病,然而耐药性问题日益凸显,急需找到应对之策。IniA 蛋白是分枝杆菌中能被异烟肼诱导的重要蛋白,与结核杆菌对异烟肼的耐药性紧密相关,但其结构、功能以及参与药物耐受的机理一直都是空白。

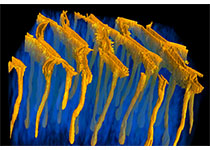

该研究中,团队成员利用X射线晶体学手段成功解析了耻垢分枝杆菌IniA蛋白的apo状态和GTP结合状态的三维空间结构,发现IniA 蛋白折叠属于细菌发动蛋白(bacterial dynamin-like protein, BDLP)超家族。IniA 具有一段柔性的脂质结合序列(lipid-interacting loop),可以与带负电荷脂类相互作用从而定位至细胞膜上。与其他发动蛋白不同的是,IniA在溶液中并不形成核苷酸依赖性的二聚体,但膜定位的IniA显示出核苷酸非依赖性的组装。进一步实验证明IniA具有改变膜形态的能力,并行使GTP依赖的膜分解。

细菌发动蛋白家族的分子活性长期以来有较大争论,由于在构架和进化上接近线粒体融合素(Mitofusin, MFN),这类蛋白一直被认为可以介导膜融合,而该研究清楚地阐明细菌发动蛋白具有膜分裂而不是膜融合的能力。

细菌发动蛋白的解析虽然有较多进展,但其生理功能也一直困扰着研究人员。IniA的突变体药物耐受实验最终揭示IniA通过介导膜结合和膜分裂引起药物耐受。由于异烟肼等通过抑制结核杆菌细胞壁合成使质膜变得不稳定。IniA可能通过类似内吞的方式修复质膜损伤。这些发现首次揭开了IniA 蛋白的神秘面纱,预示着原始的内吞可能在细菌中已经出现,也为解决结核病耐药性问题提供了新的线索。

饶子和团队长期致力于我国新发再发传染性疾病病原体的结构生物学研究,这是该团队在抗结核领域取得的又一重要研究成果。上海科技大学博士研究生王满福和南开大学博士毕业生郭向阳为论文的共同第一作者,上海科技大学免疫化学研究所副研究员李俊、生物物理所胡俊杰为论文的共同通讯作者。该研究得到科技部先导项目、重点研发计划、“973”计划、国家自然科学基金和中科院基金项目的大力支持。

原始尺寸:

Wang M1,2,3, Guo X4, Yang X1,2,et al.Mycobacterial dynamin-like protein IniA mediates membrane fission.Nat Commun. 2019 Aug 29;10(1):3906. doi: 10.1038/s41467-019-11860-z.

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#结核耐药#

29

#COMMUN#

29

#Nat#

34

#蛋白IniA#

35

#结核#

35