NGS方法提高阳性检出率!更多RAS/RAF变异黑色素瘤患者获益Belvarafenib

2024-06-19 苏州绘真医学 苏州绘真医学

本研究强调了NGS在检测BRAF、NRAS突变和RAF融合方面的价值,扩大了恶性黑素瘤靶向治疗的可能性。Belvarafenib对有这些变异的患者显示出临床获益。

东亚地区的黑色素瘤发病率呈上升趋势,但缺乏该人群的分子特征研究。本研究在韩国一家三级医疗中心接受二代测序(NGS)的黑色素瘤患者中,重点关注有NRAS或RAF变异,并且通过扩展用药计划(Expanded Access Program,EAP)接受了belvarafenib(贝伐非尼,HM95573,一种泛RAF二聚体抑制剂)治疗的患者。收集2017年11月至2023年5月接受NGS的192例黑色素瘤患者的数据。获取变异调用格式数据并进行注释。EAP组患者接受了每日2次、每次450 mg的belvarafenib治疗。

RAS/RTK通路变异最常见,BRAF和NRAS变异率分别为22.4%和17.7%。NGS能够额外检测融合突变,包括6个BRAF和1个RAF1融合。16例NRAS或RAF变异的患者通过EAP方案接受了belvarafenib治疗,疾病控制率为50%,其中2例患者表现出显著反应。

本研究强调了NGS在检测BRAF、NRAS突变和RAF融合方面的价值,扩大了恶性黑素瘤靶向治疗的可能性。Belvarafenib对有这些变异的患者显示出临床获益。正在进行的试验将进一步了解Belvarafenib的安全性和疗效。

研究背景

新诊断的黑色素瘤患者发病率逐年上升,2020年有324,635例新发病例和57,043例新发死亡。东亚地区的黑色素瘤发病率也在上升,但对这一人群的分子状况缺乏全面了解。在过去10年中,恶性黑色素瘤的全身性治疗方法不断发展,标准治疗方案包括有区域或远处转移的晚期黑色素瘤的免疫检查点抑制剂和分子靶向治疗。值得注意的是,携带BRAF V600激活突变的患者现在可选择的治疗方案更多,包括BRAF和MEK激酶抑制剂联合治疗。根据III期试验的结果,目前批准的联合用药包括维莫非尼+考比替尼、达拉非尼+曲美替尼以及康奈非尼+比美替尼。此外,鉴于在亚洲人群中c-KIT变异的发生率较高,携带c-KIT突变的患者可考虑使用KIT抑制剂(如伊马替尼、尼洛替尼和瑞戈非尼)。然而,对于携带其他非BRAF突变亚型或NRAS突变的患者,目前缺乏靶向治疗,因此这些患者中的大多数依赖于免疫检查点抑制剂和细胞毒性化疗方案。

根据癌症基因组图谱(TCGA)数据,黑色素瘤可根据突变基因在基因组上细分为以下4类:突变型BRAF、突变型RAS、突变型NF1和三重野型(Triple-WT)组。常规上,BRAF突变的评估采用基于聚合酶链反应(PCR)的方法,但随着特定基因panels的出现,二代测序(NGS)成为更容易获得和高通量的方法。NGS已成为精准医学的基石,促使临床医师在癌症的早期诊断和治疗中根据患者的具体情况使用NGS。与基于PCR的常规单基因靶向方法相比,结合靶向RNA测序的NGS在识别融合基因方面也具有优势,尤其是那些有未被探针靶向的新型融合伴侣的基因。

Belvarafenib是一种泛RAF二聚体抑制剂,已知可抑制BRAF和CRAF单体/同源二聚体/异源二聚体。在Belvarafenib联合考比替尼治疗携带NRAS Q61或BRAF V600突变的晚期实体瘤患者的Ib期试验中,报告了在疗效和耐受性方面有前景的结果,包括既往接受过BRAF和MEK抑制剂联合治疗的患者。此外,最近的研究提示,belvarafenib可能具有治疗脑转移患者的潜力,因为在临床前模型中,belvarafenib显示出较高的脑/血浆浓度。根据这些临床前和临床试验结果,目前无治疗方案可选的NRAS、RAF突变或融合患者已通过韩国EAP获得belvarafenib用药权。

在这项研究中,对在该机构接受了NGS检测的恶性黑色素瘤患者进行了全面分析,进一步强调了通过PCR或NGS发现携带潜在可靶向突变并通过EAP项目接受belvarafenib单药治疗的那部分患者的临床经验。本文报告了真实世界的经验,并分享了关于RAF融合和NRAS突变作为临床可干预基因组变异的潜力的观点。

研究结果

基线特征:

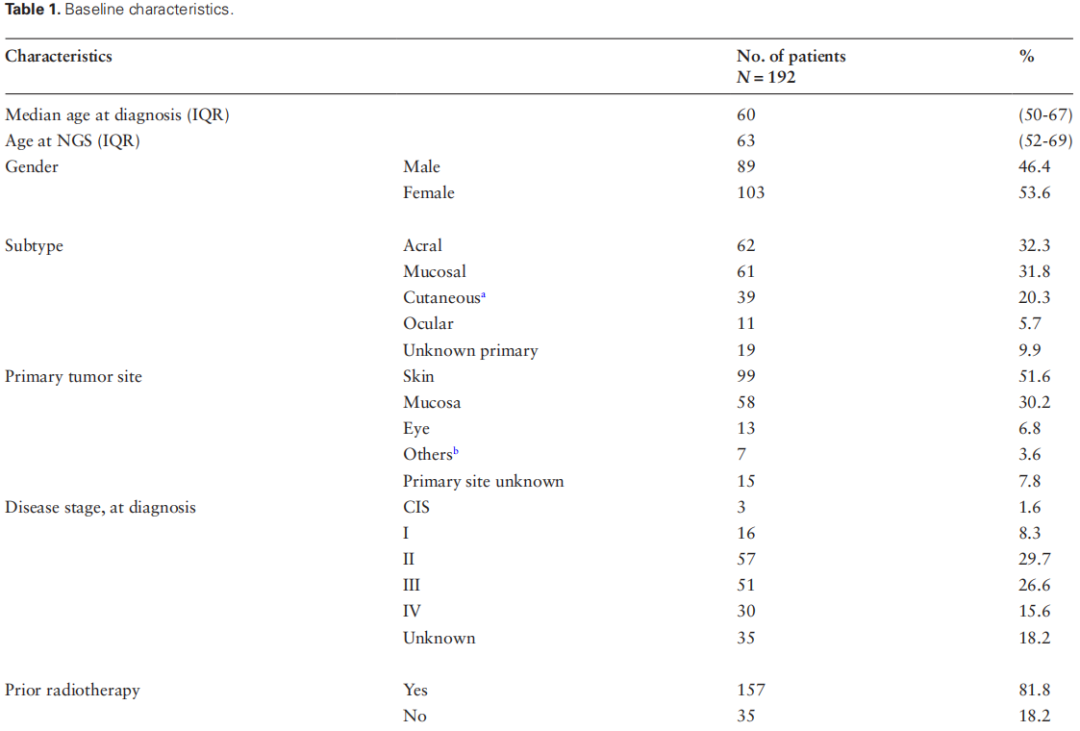

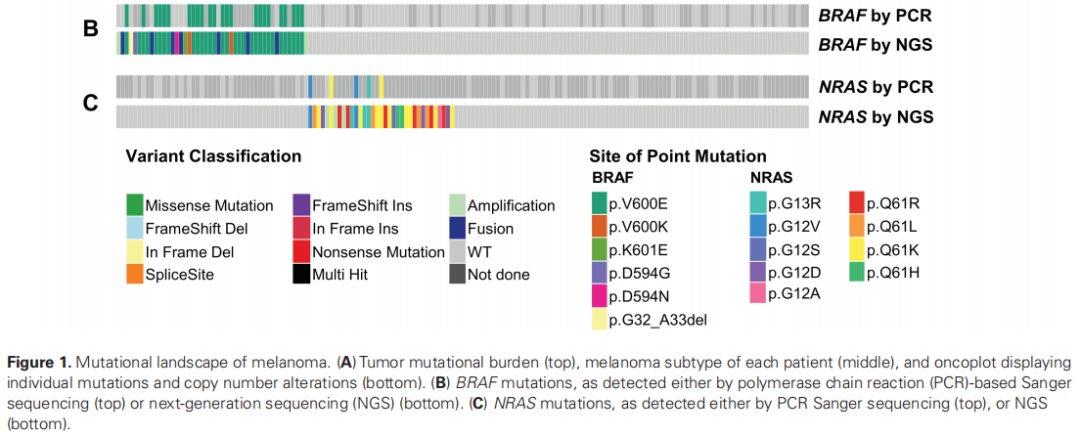

2017年11月至2023年5月,研究者收集了在延世癌症中心(YCC)接受可靶向分子变异NGS检测的192例晚期恶性黑色素瘤患者的数据。患者人口统计学和基线临床特征见表1。中位诊断年龄为60岁,女性患者比例略高(53.6%)。研究人群中黑色素瘤亚型包括肢端型黑色素瘤62例(32.3%),黏膜型黑色素瘤61例(31.8%),皮肤型黑色素瘤39例(20.3%),包括慢性晒伤(CSD)和非慢性晒伤型。脉络膜黑色素瘤和原发原因不明的黑色素瘤患者也被纳入研究。

表1

通过NGS进行分子分析时,76.0%(146/192)的患者接受过至少一线的全身治疗,41.1%(79/192)的患者接受过2线及以上的全身治疗。

NGS检测潜在可靶向基因变异:与常规PCR的比较分析

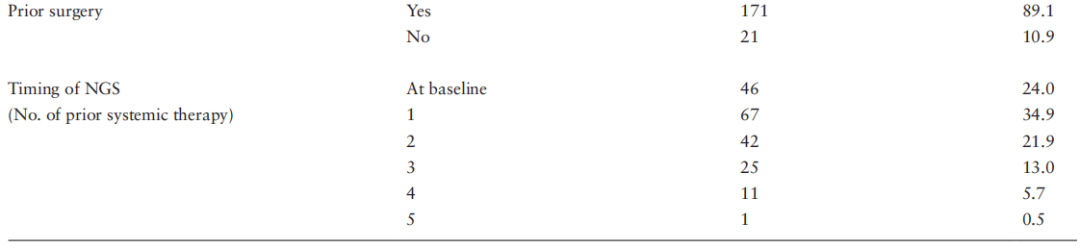

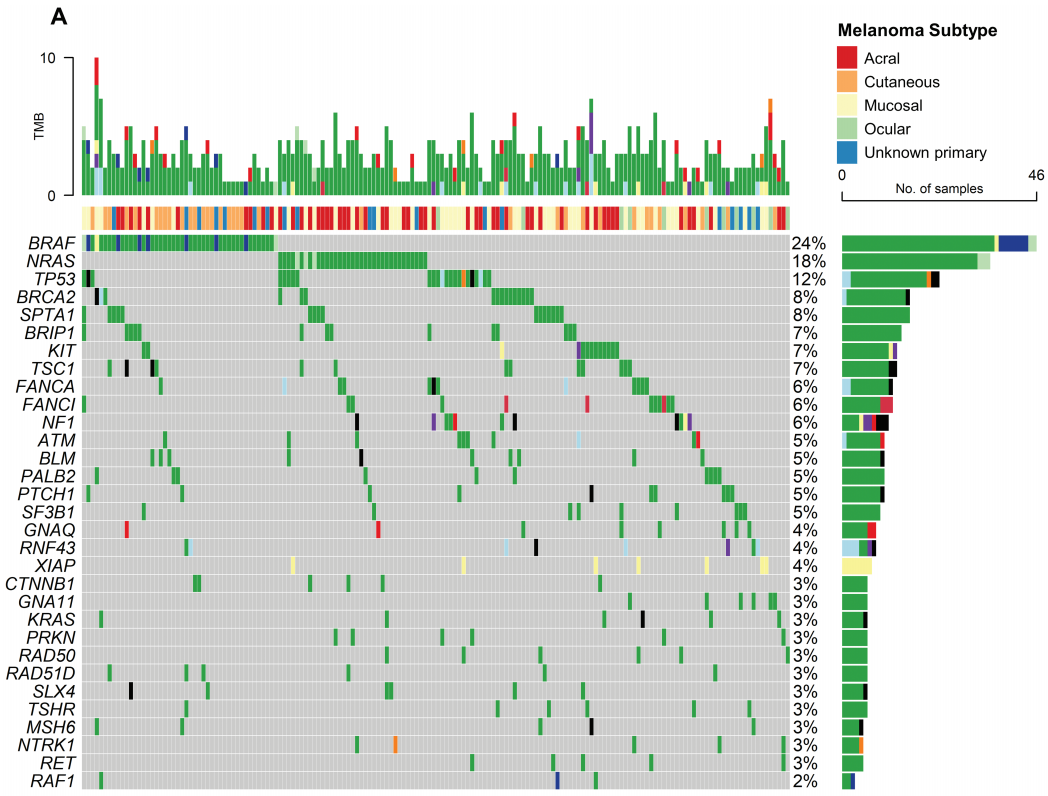

NGS确定的驱动基因变异谱如图1A所示。特别考虑了众所周知和普遍存在的突变,如BRAF和NRAS,它们是belvarafenib的潜在靶点。研究者比较了基于PCR和NGS检测的BRAF和NRAS突变率(图1B和图1C)。

图1

在192例患者中,145例接受了基于PCR的常规BRAF突变检测,大多数在NGS检测之前进行了筛查。其余47例患者选择直接进行NGS检测,而不进行BRAF-PCR检测。PCR检测的BRAF基因突变率为16.6%(24/145)。总体而言,NGS在24%(46/192)的患者中检测到BRAF基因变异,其中非V600突变、融合和扩增分别为2例(1.0%)、6例(3.1%)和2例(1.0%)。值得注意的是,2例最初被PCR分类为野生型的患者后来被NGS发现有BRAF变异,其中1例患者携带BRAF扩增。

PCR技术检测出NRAS突变的发生率较低,为10.4%(5/48),仅占全部患者的25%(48/192)。通过NGS技术,研究者在34例(17.7%)患者中检测到NRAS突变,其中G12/G13点突变、Q61点突变和扩增分别占5.2%、10.9%和1.6%。所有PCR检测到的NRAS突变均经NGS检测到。

研究者注意到以下信号通路中至少有一个变异的患者比例:RTK/RAS、细胞周期、PI3K、TP53、Notch、Wnt、Myc、Hippo、TGFbeta和Nrf2。在192例患者中,最常变异的致癌信号通路是RTK-RAS信号通路(n=100,51.8%),该信号通路的中位变异频率最高。其他常见的变异通路包括TP53通路(8.3%)、细胞周期通路(7.3%)和PI3K通路(7.8%)。

有RAS和RAF融合的患者——对泛RAF抑制剂Belvarafenib的反应:

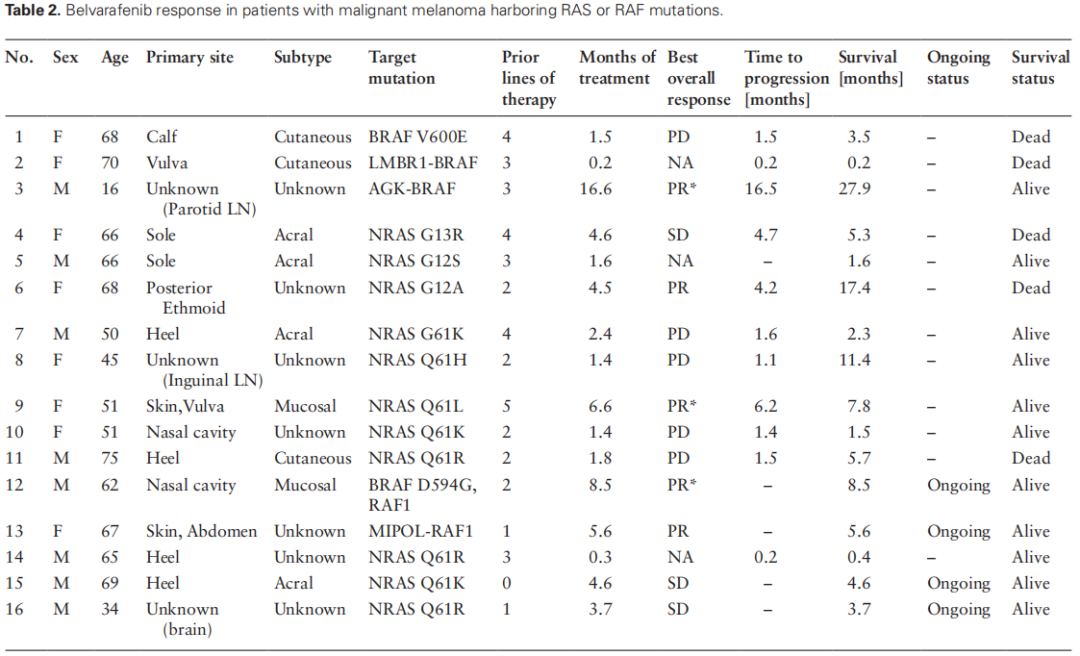

通过EAP,有RAF或RAS变异的患者在个体病例评估后可接受Belvarafenib单药治疗。自2021年1月收治第一例患者以来,EAP项目已为16例携带各种RAS和RAF突变的黑色素瘤患者提供了belvarafenib,如表2所示,其中包括11例NRAS错义突变患者、2例BRAF错义突变患者和3例RAF融合患者(LMBR1-BRAF、AGK-BRAF、MIPOL-RAF1)。除1例患者在帕博利珠单抗辅助治疗后发生疾病进展,随后接受了belvarafenib作为一线治疗之外,所有参与者既往均接受过至少1次姑息性全身治疗。既往全身性治疗的线数中位数为2.5。大多数患者(14/16,87.5%)既往有免疫治疗暴露史。

表2

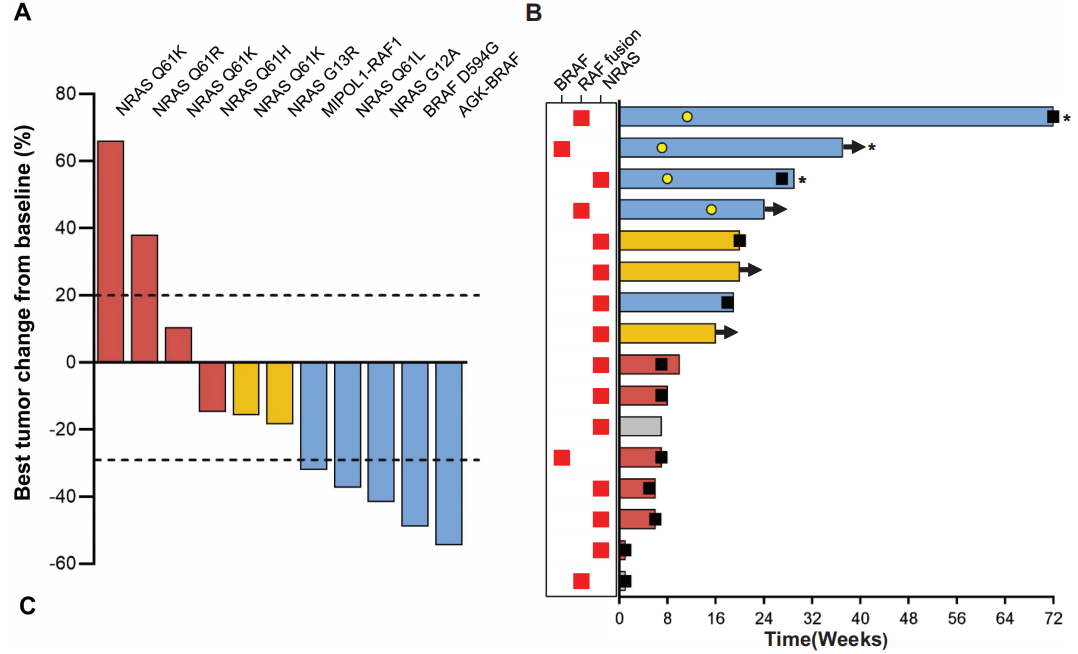

数据截止时(2023年10月26日),16例患者中有8例(50%)显示部分缓解(PR)或疾病稳定(SD),其中3例患者达到了经证实的部分缓解,其中2例达到了持续时间超过6个月的持久缓解(图2)。如表2所示,患者2、5和14在评估疗效之前停止了服用belvarafenib。根据美国东部肿瘤协作组(ECOG)评分为2,这些患者在开始接受belvarafenib治疗时体能状态较差。这些患者既往至少接受过3种治疗方案。除belvarafenib外,停药原因分别为难治性急性肾功能衰竭、多发脑出血转移所致精神状态恶化和肾功能不全恶化。

图2

belvarafenib的安全性与该药的已知安全性一致。最常见的III级不良反应为皮疹(共4例,≥G3级3例)。天冬氨酸转氨酶(AST)/丙氨酸转氨酶(ALT)升高和肌酐升高也常见,但报告的不良反应均为I级和II级。

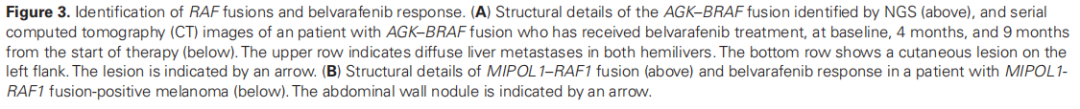

本文重点介绍了2例发生BRAF或RAF1融合的患者,这些患者没有其他治疗方案,但对belvarafenib表现出显著反应。

病例1:

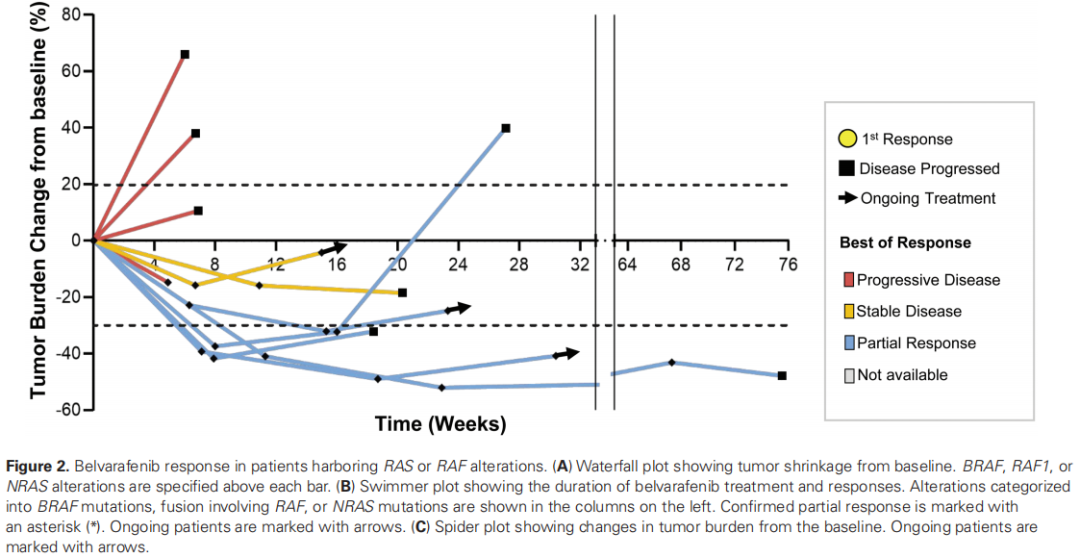

第一例为一名15岁男孩,罹患BRAF融合突变的恶性黑色素瘤。患者因腮腺肿大行左侧腮腺浅叶部分切除术,后再次行开放活检,最终诊断为原发不明恶性黑色素瘤,累及左侧腮腺及邻近颈部淋巴结。患者接受质子治疗及帕博利珠单抗、达卡巴嗪、紫杉醇/卡铂等3线全身治疗,直至影像学随访发现新发腹膜转移、肝转移、隆突下淋巴结增大。基于组织的NGS发现AGK-BRAF融合,外显子11-18编码的BRAF激酶结构域保留完整(图3A),以及FLT3(p.T820N)和PALB2(p.Q987*)突变。肿瘤突变负荷(TMB)为2.4 Mut/Mb。

图3A

在所有可能的全身性治疗方案中均取得进展,并且考虑到患者当时15岁,因此不适合参加当时正在进行的大多数临床试验,因此患者通过EAP项目获得了belvarafenib用药机会。belvarafenib开始治疗后,患者的肿瘤显著缩小,缩小了-54.5%,双侧肝内的许多转移病灶也显著缩小(图3A)。患者对该药一般可耐受,仅出现AST/ALT(I级)和肌酐(I级)轻度升高。患者继续接受belvarafenib治疗,在16.5个月期间无进展,直至盆腔软组织病变进展。

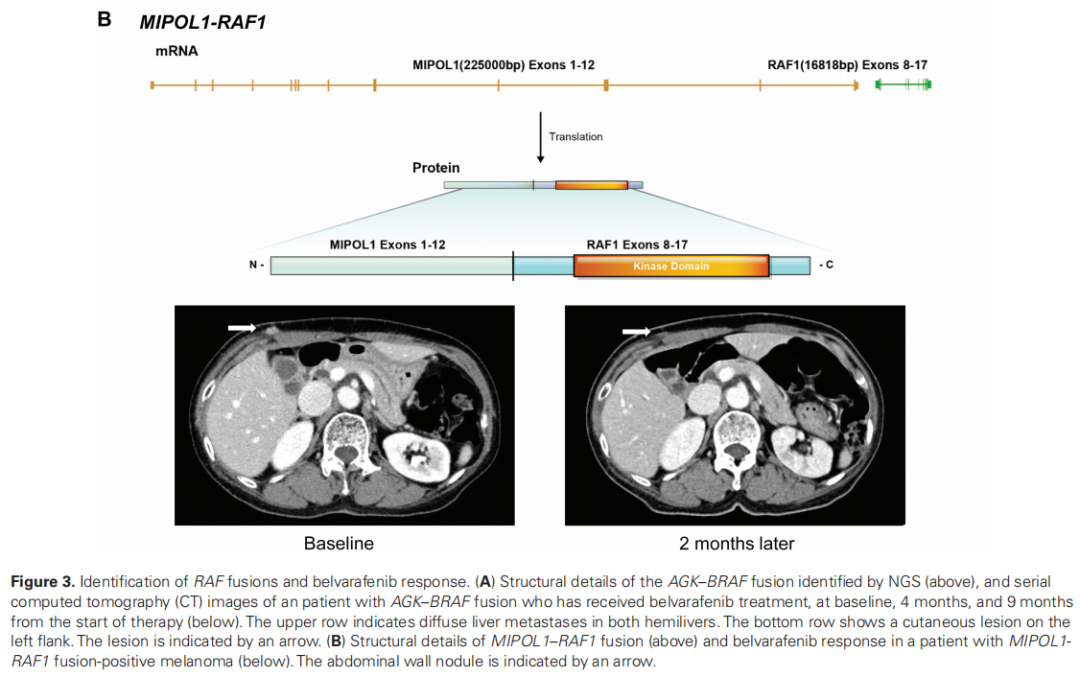

病例2:

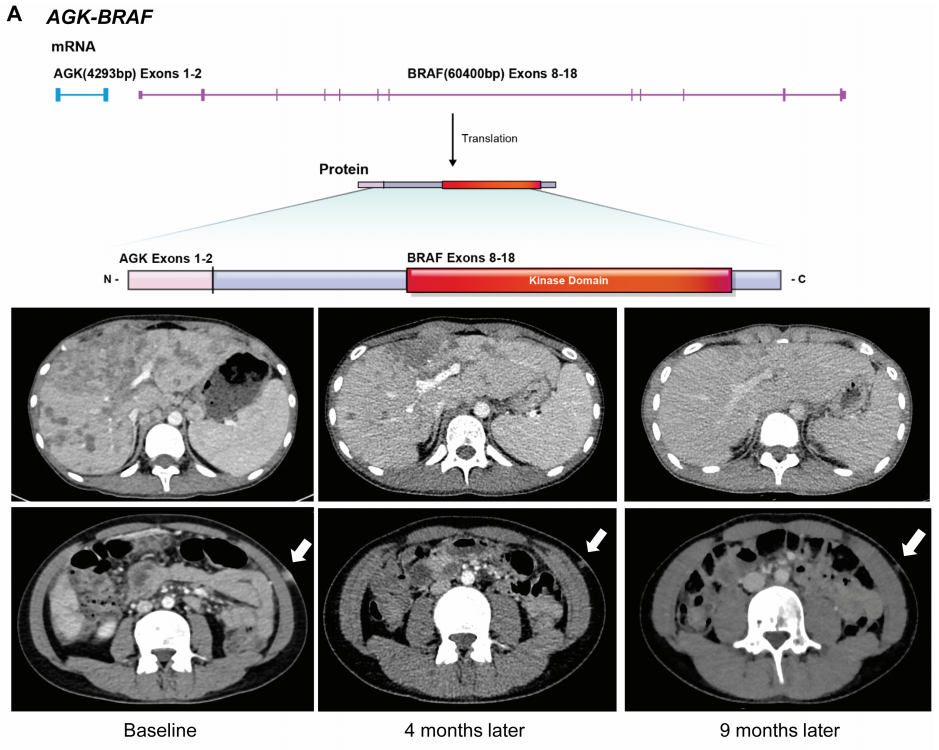

第二个病例为一名67岁女性,皮肤黑色素瘤最初局限于腹部。初次行肿瘤广泛切除,术后7个月复发,表现为前腹部多发软组织结节。患者接受了一线帕博利珠单抗并同时进行放疗;然而,仅在3个治疗周期后观察到疾病进展。NGS分析显示存在MIPOL1-RAF1融合,同时伴有PTEN缺失和CDKN2A/B缺失。融合基因RAF1部分的激酶编码区保持完整(图3B)。

图3B

患者随后被纳入EAP计划,并于2023年4月开始接受belvarafenib治疗。患者出现了轻度AST/ALT升高(I级)和皮疹(II级),但一般而言,使用强肝药和外用溶液后,不良事件是可耐受和可控的。患者表现出部分缓解(PR),表现为腹壁病灶缩小32.1%(图3B)。截至2023年10月,患者仍在接受belvarafenib治疗。

讨 论

通过NGS进行全面的基因组分析,可识别出携带常见BRAF V600E以外突变(如基因融合)的患者,从而拓宽了黑色素瘤靶向治疗的范围。这些变异通常无法被基于常规PCR的检测法检测到,因此可能导致它们被排除在潜在的治疗方案之外。研究者在回顾性分析黑色素瘤 NGS突变情况时阐明了这一点,特别关注RAF和NRAS突变。

BRAF突变可根据突变的激酶活性、RAS依赖性和二聚化状态进行典型分类:I类突变涉及V600密码子,II类为非V600突变,属于不依赖RAS的二聚体,激酶活性增加但略弱,III类突变的激酶活性低或受损,但有助于RAS结合和CRAF激活。据之前报道,这些非V600E BRAF突变在实体癌中普遍存在,发生率为5%-35%,但目前尚无针对这些突变的标准靶向治疗方案。NRAS突变在黑色素瘤中也很常见,但通常仍未得到充分探索,之前的一项III期试验比较了比美替尼和达卡巴嗪治疗NRAS突变型黑色素瘤,结果表明比美替尼小幅延长了PFS(2.8个月vs 1.5个月)。这些突变与不良预后相关,但尚未批准靶向治疗;MEK抑制剂显示出有限的临床获益,但涉及RTK通路上调的耐药机制仍然是一个挑战。

在本研究进行NGS的回顾性黑色素瘤患者队列中,研究者不仅观察到NGS与基于PCR的BRAF和NRAS突变检测方法之间的强相关性,而且还发现了PCR错误识别野生型病例的情况,包括检测拷贝数增加或扩增突变。在本研究中,BRAF和NRAS突变率分别为22.4%和17.7%,高于之前一项使用基于PCR的检测方法对韩国黑色素瘤患者人群进行的研究中报道的17.6%和12.6%。虽然不同研究的突变率可能不同,并且很难得出具体的结论,但NRAS和BRAF突变率的增加可能归因于NGS敏感性和准确性的提高。

除了BRAF和NRAS突变之外,本研究的NGS分析显示,共有8例患者携带BRAF或RAF1融合突变,每例患者都有不同的融合伙伴(AGK-BRAF、CUX1-BRAF、TRIM24-BRAF、BRAF - dpp6、GOLG4-BRAF、LMBR1-BRAF、KIAA1548-BRAF、MIPOL1-RAF1)。值得注意的是,1例患者同时存在BRAF-DPP6和ESYT2-BRAF融合。

BRAF融合,与II类BRAF突变类似,可诱导BRAF二聚化和MAPK通路的组成性激活。在包括黑色素瘤在内的各种实体癌中已经发现了各种BRAF融合伙伴,如AGK-BRAF、KIAA1549-BRAF、AKAP9-BRAF和TRIM24-BRAF融合。在黑色素瘤中,这些融合在女性中更常见,可以出现在皮肤和黏膜的任何地方。最近的研究结果提示,BRAF融合的出现可能在各种实体癌的耐药机制中发挥作用,包括使用酪氨酸激酶抑制剂治疗的EGFR突变肺癌、使用FGFR抑制剂治疗的胃癌以及使用维莫非尼治疗的BRAF V600E突变黑色素瘤。

RAF1又称CRAF,与BRAF同属一个家族,参与MAPK信号通路,与包括黑色素瘤在内的多种癌症相关。特定突变(如CRAF R391W突变)可作为驱动癌基因,促进蛋白质的持续同源二聚化,并增加MAPK通路活性。涉及RAF1融合的结构变异及其对曲美替尼MEK抑制剂或RAF抑制剂的反应之前已有报道。

通过采用NGS指导治疗决策,能够识别出有BRAF突变、RAF融合和NRAS突变的患者,这些患者可能从belvarafenib治疗中获益。虽然在这些患者中使用belvarafenib的经验仍然有限且处于初步阶段,但观察到令人鼓舞的结果,50%的患者达到了疾病控制。值得注意的是,AGK-BRAF融合的病例引人注目,该患者对belvarafenib的肿瘤应答非常好,但由于年龄较小而没有资格参加此类临床试验。此外,鉴于本研究中的大多数患者之前接受过免疫治疗,因此之前接受的免疫治疗似乎并不能成为疗效的阻碍因素,但需要进一步研究来更有力地证实这一观察结果。

根据一例NRF1-BRAF融合的尿路上皮癌病例报告,该病例显示对曲美替尼有临床反应,研究者将研究范围扩大到其他实体癌,并将1例NRF1-BRAF融合的肾盂癌患者纳入了belvarafenib EAP项目。值得注意的是,该患者在接受belvarafenib治疗5个多月期间保持了疾病稳定。这一观察结果强调指出,对belvarafenib的应答范围不局限于黑色素瘤患者,提示其在更广泛的患者人群中具有潜在疗效。

目前,有3项正在进行的Ib/II期临床试验涉及belvarafenib。一项Ib期剂量递增研究旨在评估belvarafenib联合考比替尼或西妥昔单抗治疗携带RAS或RAF突变的局部晚期实体癌患者(NCT03284502)。另一项全球性Ib期试验纳入了既往接受过抗PD-1或抗PD-L1治疗的NRAS突变晚期黑色素瘤患者,目的是比较belvarafenib单药治疗、联合考比替尼治疗或联合考比替尼+纳武利尤单抗治疗(NCT04835805)。最后,作为一项更大规模的II期平台研究(NCT04589845)的一部分,对belvarafenib在BRAF II 类或融合阳性肿瘤患者中的作用进行了研究。

鉴于本文报告的结果来自为同情用药设计的EAP计划,因此有一些局限性。与标准的临床试验相比,EAPs可能涉及更少的全面数据收集和报告,且这些患者的长期随访数据有限,部分患者目前仍在接受治疗。然而,尽管我们对BRAF融合和其他RAF突变患者对belvarafenib的长期应答和潜在耐药机制知之甚少,但EAP项目的初步结果很有希望。此外,在当前和未来10年,NGS仍将是识别对belvarafenib等靶向治疗潜在应答者的关键工具。基于经验,我们相信belvarafenib的持续临床研究将对黑色素瘤的精准治疗做出巨大贡献。

本回顾性研究强调了NGS在检测BRAF、NRAS突变和RAF融合方面的价值,为恶性黑素瘤的靶向治疗提供了可能性。对于有这些基因变异的患者,Belvarafenib是一种有前景的潜在治疗选择。正在进行的试验将进一步揭示Belvarafenib的疗效和安全性,以及其在黑色素瘤患者基于精准医学的治疗策略中的作用。

值得一提的是,我司基于杂交捕获平台的NGS检测项目“实体瘤1299基因检测”覆盖了上述提到的黑色素瘤常见基因变异,包括BRAF、NRAS突变和RAF融合等。另外,为了提高融合变异检出率,我司专门设计了基于RNA-based NGS测序+杂交捕获建库技术的“实体瘤1560基因融合RNA检测”项目,覆盖了上述提到的BRAF、RAF1融合,让更多的患者获益于靶向治疗!

参考问献:

Kyoo Hyun Kim, Sungmin Cho, Yeyeong Jeong, Eun Sil Baek, Chung Lee, Hyang-Joo Ryu, Young Su Noh, Yoon-hee Hong, Kee Yang Chung, Mi Ryung Roh, Byung Ho Oh, Chang Gon Kim, Minkyu Jung, Sang Joon Shin, Exploring Molecular Genetic Alterations and RAF Fusions in Melanoma: A Belvarafenib Expanded Access Program in Patients with RAS/RAF-Mutant Melanoma, The Oncologist, Volume 29, Issue 6, June 2024, Pages e811–e821, https://doi.org/10.1093/oncolo/oyae018

作者:苏州绘真医学

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#黑色素瘤# #NGS# #Belvarafenib#

4