Stroke:腔内血栓的临床特征

2019-03-30 杨中华 脑血管病及重症文献导读

随着弓上血管影像学的应用越来越广泛,增强了人们对缺血性卒中患者颅内外血管腔内血栓(intraluminal thrombus,ILT)的认识。这个现象也被称为管腔内血块(clot),管腔内非闭塞性血栓,漂浮的血栓,以及圆环征(doughnut sign)。

随着弓上血管影像学的应用越来越广泛,增强了人们对缺血性卒中患者颅内外血管腔内血栓(intraluminal thrombus,ILT)的认识。这个现象也被称为管腔内血块(clot),管腔内非闭塞性血栓,漂浮的血栓,以及圆环征(doughnut sign)。基于DSA 的研究报道,ILT 的发病率为0.4-1.5%。最近,采用 CTA的研究显示急性卒中/TIA 患者 ILT 的发病率为3.2%。颈动脉高度狭窄 ILT 发病率更高,ILT 也可见于非动脉粥样硬化的动脉以及无狭窄的动脉。

ILT 的治疗具有挑战性,因为卒中复发风险更高,治疗策略缺乏证据(内科或外科)。一些研究更喜欢采用抗凝治疗,并采取了不同的抗栓方案。另外,颈动脉狭窄合并 ILT 者介入治疗的安全性还不清楚。小型观察性研究和NASCET 试验事后亚组分析发现,ILT 增加围手术期卒中和死亡的风险,也不知道介入治疗的最佳时机。

2019年2月来自加拿大的Ravinder-Jeet Singh等在Stroke 上公布了他们的研究结果,在这个单中心前瞻性研究中作者报道了与 ILT 相关急性缺血性卒中/TIA 的临床和影像学特征,以及治疗策略、影像和临床预后。

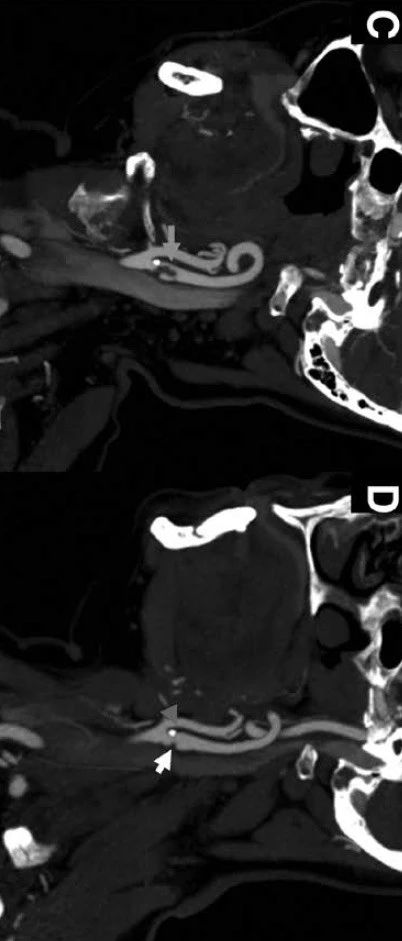

示例:A 和 C 图,为入院时 CTA 轴位和矢状位影像,可见左侧颈动脉球管腔内血栓(箭头):

图 B 和 D,为治疗后 ILT 消失。D 图可见不规则斑块(白色箭头)和钙化(灰色箭头),提示为动脉粥样硬化引起的 ILT:

共3750例连续的急性缺血性卒中或 TIA 患者,其中61例检测到 ILT,ILT 发病率为1.6%。ILT 患者的平均年龄为67岁,40例(65%)为男性。临床表现包括 TIA(20%)和卒中(80%);大部分卒中患者(76%)为轻型卒中(NIHSS <=5)。ILT 最常位于颈部颈动脉或椎动脉(48例,79%),其次为颅内动脉(11例,18%),串联病变2例(3%)。最常使用的治疗策略为联合抗栓治疗(肝素联合单抗)(57例,93%)。6天(4-10天)后59例复查了 CTA,其中44例(75%)血栓消失(完全消失为27%)。>50%残留颈动脉狭窄者中,80%(24/30)进行了颈动脉血管成形术(内膜剥脱15例,支架9例),无围手术期并发症,发病到手术平均时间为9天。住院期间4例(6.6%)卒中复发。出院时,46例(75%)达到了功能独立。

最终作者认为合并 ILT 的急性卒中/TIA 患者的临床预后较好,卒中复发风险低,血栓消失率高,联合抗栓治疗能够达到好的功能结局。

原始出处:Ravinder-Jeet Singh, Debabrata Chakraborty, Sadanand Dey, et al. Intraluminal Thrombi in the Cervico-Cephalic Arteries: Clinical-Imaging Manifestations, Treatment Strategies, and Outcome. Stroke. 31 Dec 2018

作者:杨中华

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#腔内血栓#

30

#临床特征#

34