Cell Discovery:上海巴斯德所揭示迷走神经调控急性肺部感染免疫的新机理

2017-04-19 佚名 上海巴斯德研究所

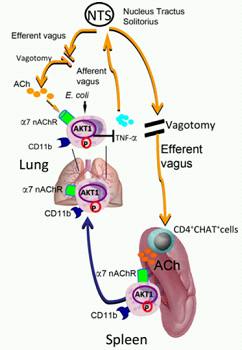

4 月 11 日,国际学术期刊《细胞发现》(Cell Discovery)在线发表了中国科学院上海巴斯德研究所苏枭研究组最新研究成果《迷走神经 - 脾脏协同调控急性肺部感染损伤的分子机制》(Signals of vagal circuits engaging with AKT1 in α7 nAChR+CD11b+ cells lessen E. coli or LPS‐induced acute

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#Cell#

30

#Dis#

35

#cover#

40

#CEL#

0

感谢分享一下!!

68