揭示体外受精胚胎性别比例失衡机制

2016-03-14 田见晖等 PNAS

《美国科学院院刊》近日在线发表中国农业大学科研团队的一项最新研究成果。这项成果首次揭示了小鼠的体外受精(IVF)出生性别比例失衡的内在机制,并且通过针对性地调整IVF培养体系,解决了IVF性别失衡问题。 目前,体外受精技术已被广泛应用于优良种畜扩繁及人类的不育治疗。在家畜上,牛体外胚胎生产已成为最具潜力的快速扩繁技术,该技术比牛的正常繁殖速度提高了数十至上百倍,近年来在北美亦初步实现大规模应

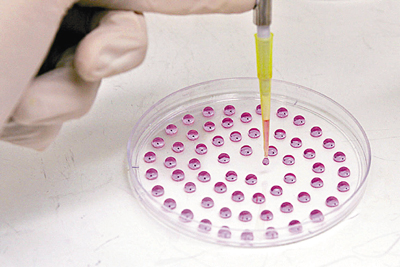

《美国科学院院刊》近日在线发表中国农业大学科研团队的一项最新研究成果。这项成果首次揭示了小鼠的体外受精(IVF)出生性别比例失衡的内在机制,并且通过针对性地调整IVF培养体系,解决了IVF性别失衡问题。

目前,体外受精技术已被广泛应用于优良种畜扩繁及人类的不育治疗。在家畜上,牛体外胚胎生产已成为最具潜力的快速扩繁技术,该技术比牛的正常繁殖速度提高了数十至上百倍,近年来在北美亦初步实现大规模应用。在人类,全球已有超过540万试管婴儿通过IVF 技术出生,并以每年35万例的速度递增。

尽管如此,有数据表明,家畜乃至人类的IVF 技术仍面临多种短期或长期健康风险,例如流产、性别比例失衡、出生前后发育缺陷、出生后多种疾病风险增加等问题。其中,性别比例失衡是引起科学界及公众广泛关注的热点之一。但截至目前,其内在机制始终不清楚。

中国农业大学教授田见晖带领的科研团队研究证实,IVF导致的雌性胚胎X染色体失活(XCI),从而引发雌性倾向的胚胎发育异常及出生性别失衡。该团队还进一步发现,有两个核心因子的表达抑制,是导致X染色体失活的关键因素。最终,研究人员发现在胚胎培养液中适时地加入低剂量的视黄酸可显著改善体外受精胚胎的X染色体表达沉默,缓解雌性胚胎的发育异常,使出生性别比例校正到接近正常范围。

作者:田见晖等

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#胚胎#

39

#受精#

37