BMC Med:喝咖啡并不会增加房颤风险

2015-09-23 MedSci 译 MedSci原创

心律失常最常见的方式是心房颤动(AF),可导致患者增加中风、心衰和死亡的危险。 既往研究表明,大量饮用咖啡会增加民众房颤的风险。然而,一项近25万人参与的研究表明,没有证据表明两者之间存在如此关联。所有的研究都是在瑞典或美国展开。第一部分的研究有76475名民众参与,调查他们自1997年以来每日咖啡的饮用量。并对他们随访和追踪,随访长达12年。研究表明,他们的咖啡饮用量平均为3杯/日。近几十年来,

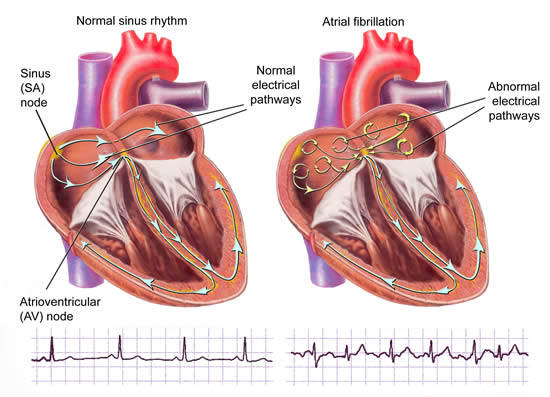

心律失常最常见的方式是心房颤动(AF),其可导致患者增加中风、心衰和死亡的危险。

既往研究表明,大量饮用咖啡会增加民众房颤的风险。然而,一项近25万人参与的研究表明没有证据表明两者之间存在如此关联。所有的研究都是在瑞典或美国展开。第一部分的研究有76475名民众参与,调查他们自1997年以来每日咖啡的饮用量。并对他们随访和追踪,随访长达12年。

近几十年来,民众对咖啡的摄入量大大增加。20世纪70年代时,全球咖啡摄入量约为350万吨,而如今,全球民众的咖啡摄入量为700万吨。这一数据表明,探究咖啡摄入量对民众的影响十分有必要。

这项研究的第二部分是后续分析,包括四个前瞻性研究,研究人数将达到248910人。结果表明,共有10406例患者被诊断为房颤。研究人员发现,饮用咖啡的摄入量与房颤发病率无关。

通过进行性别分析,研究人员发现,男性饮用咖啡或可增加房颤的风险,但女性饮用咖啡则会降低房颤的风险。因此,研究小组认为,男人比女性对大量饮用咖啡更加敏感,但是需要进行更多的后续研究才可验证。

瑞典卡罗林斯卡医学院的Susanna Larsson认为,并没有证据表明大量饮用咖啡会增加民众房颤的风险,因此,有需要的民众可放心饮用,但是不要过度饮用咖啡。然而研究人员指出,他们的研究并不意味着大量摄入咖啡并不会导致其他形式的心律失常,并指出一些房颤患者最好减少咖啡的摄入量,因为它引起患者出现心律失常。

原始出处:

Coffee consumption 'does not raise risk for common form of irregular heartbeat',MNT,23,Sep, 2015

Coffee consumption is not associated with increased risk of atrial fibrillation: results from two prospective cohorts and a meta-analysis, Susanna C. Larsson et al., BMC Medicine 21 Sep 2015.

作者:MedSci 译

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#BMC#

47

#房颤风险#

48

#Med#

41