ESH2018丨ASCOT LEGACY研究:高血压患者长期全因死亡率及心血管死亡率的决定因素

2018-06-17 国际循环编辑部 国际循环

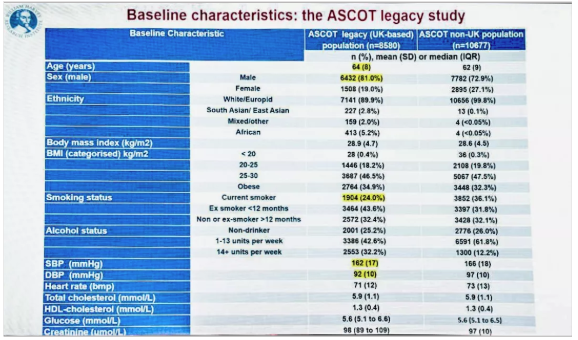

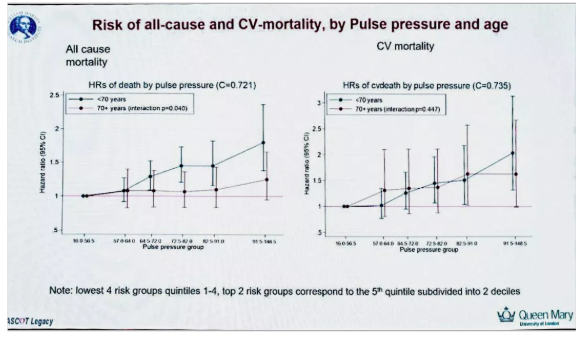

西班牙巴塞罗那当地时间2018年6月9日上午,在ESH 2018年会最新研究专场上,来自英国伦敦玛丽女王大学的A.Gupta教授分享了ASCOT LEGACY研究16年随访的最新结果,揭秘了高血压患者长期全因死亡率及心血管死亡率的决定因素。

作者:国际循环编辑部

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#ASC#

59

#决定因素#

51

#全因死亡率#

42

#心血管死亡率#

57

#高血压患者#

49