NEJM:天坛医院缺血性卒中治疗“中国方案”可拓展至24小时

2024-06-17 网络 网络

北京时间6月15日,国际权威医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)发布来自首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授团队关于国产溶栓药瑞替普酶、替奈普酶治疗缺血性卒中的两篇重磅文章。同时,由北京天坛医院

北京时间6月15日,国际权威医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)发布来自首都医科大学附属北京天坛医院王拥军教授团队关于国产溶栓药瑞替普酶、替奈普酶治疗缺血性卒中的两篇重磅文章。同时,由北京天坛医院独创的全自主知识产权的“急诊卒中单元”正式亮相。

应用这些新突破,急性缺血性卒中(俗称“脑梗”)患者的治疗将更加便捷高效,更多的患者将从中受益。同时这些突破有望改变急性缺血性卒中治疗指南,撬动世界溶栓药产业格局,让“中国制造”领跑世界。

据悉,这也是《新英格兰医学杂志》第一次同时发表2篇由同一中国团队开展的不同药物的临床研究,也是这家医学领域的顶刊首次与中国学术会议同步发布研究结果。

瑞替普酶老药新用

过去近30年,全球急性缺血性卒中溶栓药“霸主”地位始终被一种叫做阿替普酶的药物“霸占”着。1995年国外临床试验证实以阿替普酶静脉溶栓为核心的再灌注治疗,可以极大降低缺血性卒中的致残率并提高患者生存治疗,标志缺血性卒中进入再灌注治疗时代。但这种被西方药企垄断的药物由于生产工艺复杂、产能有限等原因,在全球多个国家均出现供应量不足的情况。

而同时,作为缺血性卒中发病率较高的国家,我国适应证人群静脉溶栓率仅为40%,相比先进国家,治疗的比例和质量差距明显,降低因缺血性卒中致残、致死率,需要进一步推广静脉溶栓的再灌注治疗,而溶栓药物的短缺,无疑成为在中国推广再灌注治疗的巨大障碍。

阿替普酶(组织型纤溶酶原激活剂)是卒中溶栓治疗的标准,其治疗时间窗为卒中发作后4.5 h。替奈普酶是阿替普酶的一种转基因变体。替奈普酶是单次注射不用输液,而且与阿替普酶相比有许多假设的优点,包括更高的纤维蛋白特异性及更少的纤维蛋白原消耗的可能性,因此在急性缺血性卒中的溶栓治疗中受到越来越多的关注。

“从阿替普酶上市以来,脑卒中溶栓药物研究的证据基本都是来自西方,很少有亚洲人的数据。不同人种之间存在差异,亚洲人直接套用西方人的数据,药物的安全性和疗效存在不确定性。”北京天坛医院院长王拥军认为,需要找到一条中国人自己的路,“药品要自立,证据要自立”。

瑞替普酶——一种1996年在国外就被批准上市治疗急性心肌梗塞的基因工程改良药,从药物原理上说,这种药对于急性缺血性卒中应该有不错的效果,但多年以来由于阿替普酶的“光环”,鲜有人把这种药与卒中联系起来。

2017年,王拥军团队与一家北京的国企一拍即合,决定唤醒这种“沉睡”了20多年的药物。

北京天坛医院临床试验中心主任李姝雅是这个名为“RAISE”的研究项目的负责人。“这是全球第一次,也是规模最大的比较瑞替普酶与阿替普酶在急性缺血性脑血管事件中作用的Ⅲ期临床试验,由全国62家医院共同完成,一共有1412名患者入组。”李姝雅介绍,试验结果显示,对于发病4.5小时适合静脉溶栓治疗的急性缺血性卒中患者,瑞替普酶治疗组90天获得良好功能预后的比例优于阿替普酶组,症状性颅内出血及死亡患者的比例与阿替普酶治疗组相较无显著差异,“通俗地说,瑞替普酶的效果优于阿替普酶”。

相比阿替普酶,瑞替普酶不需要估算患者的体重、不需要静脉滴注,只需要间隔半小时两次静脉注射18毫克的药物。更重要的是,为了更好地适应卒中治疗,研究团队优化了这种药物的生产工艺,使得成本大幅降低,这也大大降低了患者的经济负担。

“24小时”——“扩窗”研究给患者更多希望

事实上,王拥军团队找到的“路”不只瑞替普酶一条。一年前的《柳叶刀》(The Lancet)期刊上,已经发表了团队一项名为“TRACE Ⅱ”的研究。这项研究显示,一种由我国自主研发的基因工程改良的新一代特异性溶栓药替奈普酶(TNK),在安全性相当的前提下,效果不劣于阿替普酶。

“这只是起点。”王拥军说,影响中国再灌注治疗比例的因素多且复杂,找到药并不能解决全部问题,“比如很多患者对缺血性卒中不了解,发病后没有及时到医院进行治疗,或无法判断发病时间;一些基层医疗机构不具备静脉溶栓的条件和能力,患者需要转院到能溶栓的医院,时间浪费在路上……”数据显示,约有67%至75%的急性缺血性卒中患者到院时间超过4.5小时或发病时间不明。挽救患者生命、尽量避免患者致残,时间是关键,而即便经过科研人员不断努力攻关,急性缺血性卒中静脉溶栓的时间窗也仅仅只有4.5小时。

能不能突破?王拥军和团队成员们把目光瞄准了这“4.5小时”。

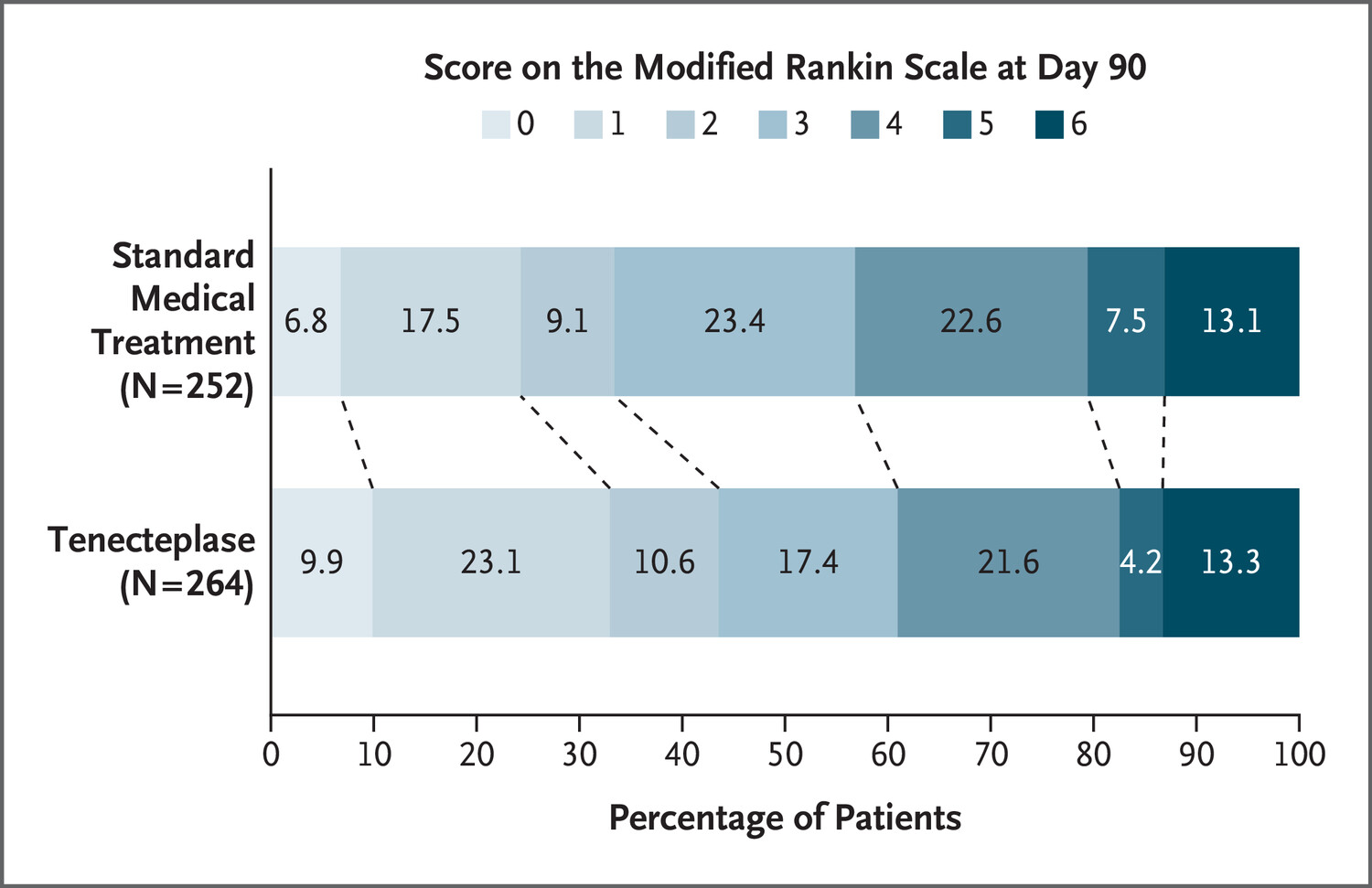

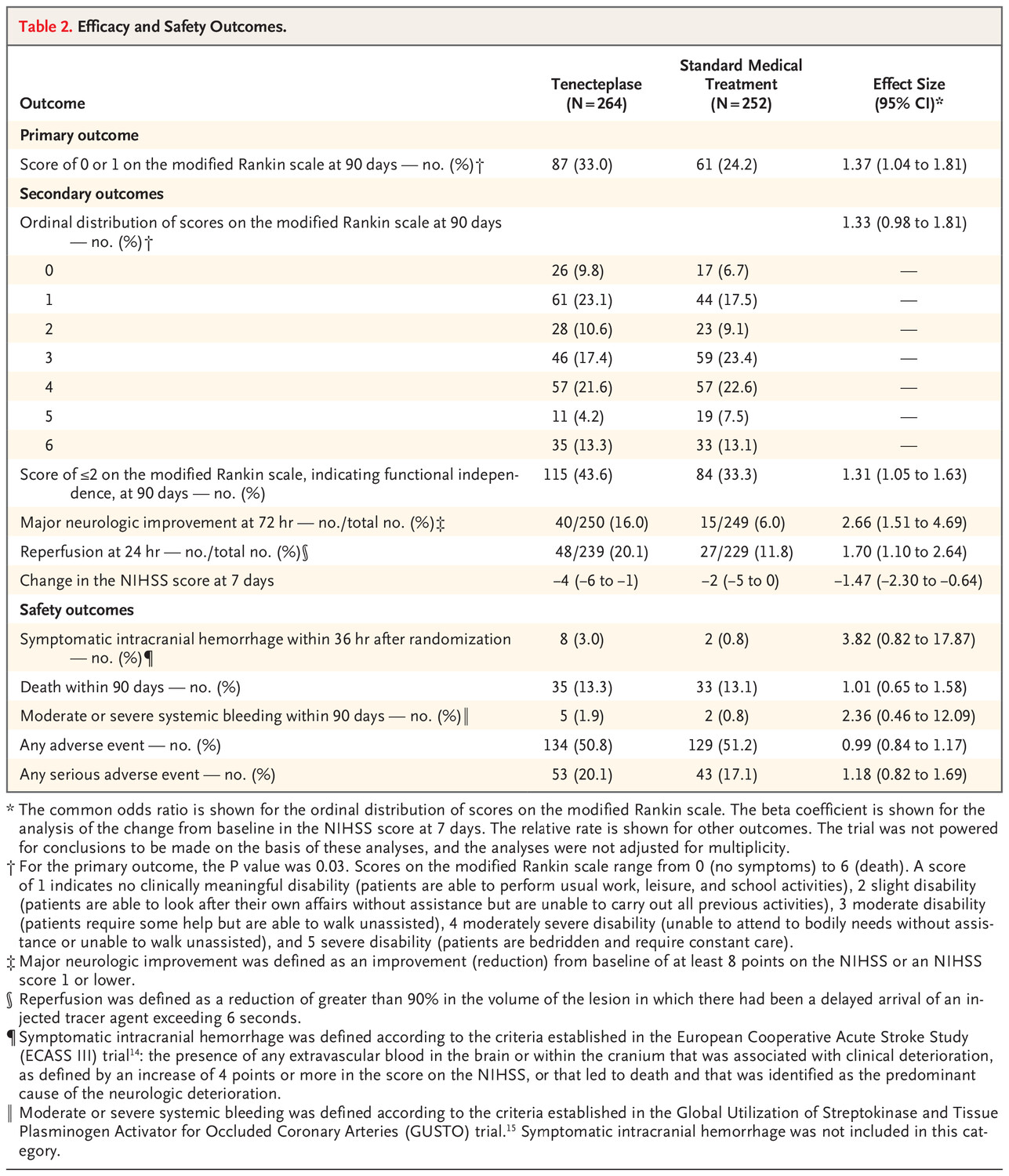

“我们选择的对象是急性缺血性卒中发病4.5至24小时的,大血管闭塞但影像学显示大脑存在‘半暗带’的患者,使用替奈普酶进行治疗。”项目执行负责人、北京天坛医院神经病学中心血管神经病学科副主任熊云云说,“半暗带”意味着这部分脑组织介于正常与梗死之间,恢复正常血流后功能仍然可能恢复,能够让患者免于致残或减轻致残程度。

这项名为“TRACE Ⅲ”的研究引入了人工智能技术,为了使影像学判断更加及时准确,团队自主研发了iStroke急性卒中智能影像决策平台,作为“助手”,这套系统可以对头部影像进行快速分析评估,找准关键的“半暗带”。

这项试验共纳入全国58家研究中心516例患者,最终的结论令人振奋:“对于发病后4.5-24小时内前循环大动脉闭塞的且有影像半暗带的急性缺血性卒中患者,使用替奈普酶静脉溶栓可降低残疾率,且并不增加死亡率及症状性颅内出血的患者人数。”

“这是世界上第一次证实静脉溶栓时间窗拓宽到24小时内安全有效。”熊云云介绍,在全球卒中患者中,发病24小时内且存在可挽救脑组织,但因各种原因无法接受血管内治疗的大动脉闭塞患者占很大比例,“TRACE Ⅲ”试验为此类患者提供了晚时间窗静脉溶栓治疗新方案。同时,替奈普酶静脉注射的便捷的给药方式,有望降低院间转运过程中卒中进展风险。

治疗窗口扩充并不容易,此前有研究已经失败,见:NEJM:中风发作后4.5至24小时开始使用替奈普酶较安慰剂,并未获得良好的临床疗效,此次扩窗成功,可能还需要更多的临床试验证据支持。

原始出处:

Reteplase versus Alteplase for Acute Ischemic Stroke,NEJM,DOI: 10.1056/NEJMoa240031

Tenecteplase for Ischemic Stroke at 4.5 to 24 Hours without Thrombectomy,10.1056/NEJMoa2402980

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

这两篇研究同样能入选2024年中国#十大#临床研究,神经病学领域在各个学科中领跑,基本每年都有2-3篇NEJM的文章,确实厉害。#天坛医院#和#宣武医院#目前是领头,#华山医院#也有斩获

7

#缺血性卒中# #替奈普酶# #瑞替普酶#

8