PNAS:砷剂治疗白血病主要与抑制糖酵解的代谢途径有关

2015-11-25 何嫱 生物通

来自上海交通大学、中科院等处的研究人员,通过系统鉴别砷结合蛋白揭示出砷剂抑制了己糖激酶2(hexokinase-2,HK2)。这项研究发布在11月23日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。<br><br>上海交通大学系统生物医学协同创新中心的陈竺(Zhu Chen)院士及陶生策(Sheng-ce Tao)教授是这篇论文的共同通讯作者。陈竺院士的主要研究方向是<a class="channel_keylink" href="http://www.medsci.cn/article/list.do?q=%E7%99%BD%E8%A1%80%E7%97%85">白血病</a>靶向治疗相关的分子调控网络,研究基于分子机制的疾病预防、诊断和治疗的新途径,从根本上探索白血病靶向干预策略。陶生策教授的主要研究方向为蛋白质芯片的构建和应用研究、系统生物序高通量技术研发以及蛋白质翻译后修饰(糖基化,乙酰化)<br><br>急性早幼粒细胞白血病(Acute promyelocyte leukemia,APL)是一种有着特异基因与染色体核型改变的特殊类型急性白血病。APL 易见于中青年人,平均发病年龄为

来自上海交通大学、中科院等处的研究人员,通过系统鉴别砷结合蛋白揭示出砷剂抑制了己糖激酶2(hexokinase-2,HK2)。这项研究发布在11月23日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。

上海交通大学系统生物医学协同创新中心的陈竺(Zhu Chen)院士及陶生策(Sheng-ce Tao)教授是这篇论文的共同通讯作者。陈竺院士的主要研究方向是白血病靶向治疗相关的分子调控网络,研究基于分子机制的疾病预防、诊断和治疗的新途径,从根本上探索白血病靶向干预策略。陶生策教授的主要研究方向为蛋白质芯片的构建和应用研究、系统生物序高通量技术研发以及蛋白质翻译后修饰(糖基化,乙酰化)

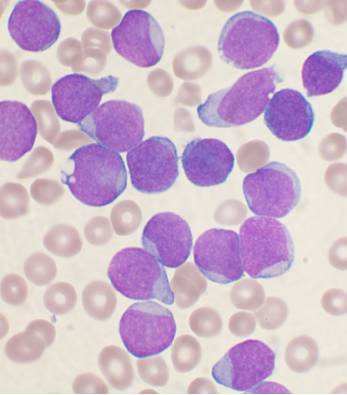

急性早幼粒细胞白血病(Acute promyelocyte leukemia,APL)是一种有着特异基因与染色体核型改变的特殊类型急性白血病。APL 易见于中青年人,平均发病年龄为 39 岁,流行病学研究证实国外 APL 发病率占同期白血病的 5.0%-23.8%,占急性髓系白血病(AML)的 6.2%-40.2%。国内多位学者报道发病率占同期急性白血病的 3.3%-21.2%。

在上世纪90年代以前,APL是所有白血病类型中最凶险的一类白血病,自从上世纪90年代以来,对于砷剂的不断深入研究和临床应用,APL已成为可以治愈的白血病之一。砷剂这个源于中药的化合物目前在全球已得到广泛认可和使用,并得到主流医学的高度评价和重视。现在砷剂对APL的缓解达到80%左右,并对其他类型的白血病也有一定疗效。近年陈竺院士等从分子生物学及细胞遗传学角度对其机理进行研究,当前砷剂已不单治疗白血病,而且在淋巴瘤、骨髓瘤、胃癌、肝癌、肺癌、神经母细胞瘤、乳腺癌、宫颈癌等恶性肿瘤的治疗方面也取得了一些成果。但尽管目前已确立了砷剂对APL的机制效应,却仍未理解其更广泛的抗癌作用模式。

与正常细胞相比,肿瘤细胞的能量代谢改变如Warburg效应在肿瘤增殖、凋亡、转移等方面发挥重要作用。己糖激酶(hexokinase,HK)是糖酵解途径中第一个反应的限速酶。在哺乳动物的体内一共有四种亚型的己糖激酶(HK1-4)。其中HK2与恶性肿瘤关系最密切,在多种人肿瘤组织中表达升高。

在这篇新文章中,研究人员利用人类蛋白质组芯片鉴别了特异结合砷的360种蛋白。其中最高丰度的蛋白是糖酵解信号通路蛋白,包括糖酵解中的限速酶HK1。研究人员随后对高度同源的HK2进行了生物化学和代谢物组学分析,揭示出HK2受到砷剂的显著抑制。此外,过表达HK2可以挽救细胞免于砷剂诱导的凋亡。

研究结果有力表明了,糖酵解,尤其是HK2,是砷剂的关键靶点。并且,这项研究工作中鉴别出的这些砷结合蛋白有望作为开发协同抗肿瘤治疗策略的一个宝贵资源。

原始出处:

陈竺

上海交通大学系统生物医学研究院院长,上海血液学研究所名誉所长,国家人类基因组南方研究中心主任。中国科学院院士,发展中国家科学院院士,美国科学院和美国医学科学院外籍院士,欧洲艺术、科学和人文学院外籍院士,欧洲科学院外籍院士,法国科学院外籍院士,香港医学专科学院荣誉院士,英国医学科学院荣誉院士,德国马普学会分子遗传研究所外籍会员。1981年获上海第二医科大学(现上海交通大学医学院)硕士学位,1989年获法国巴黎第七大学博士学位。在包括Nature、Nature Genetic、Science在内的国际一流刊物发表论文300多篇。获国家自然科学二等奖、***成就奖一等奖等多个国内重要奖励及法国全国抗癌联盟卢瓦兹奖等国际奖项。本研究组突出“转化医学研究”的优势,以整合系统生物医学的理念为指导,应用最新科技手段,研究白血病靶向治疗相关的分子调控网络,研究基于分子机制的疾病预防、诊断和治疗的新途径,从根本上探索白血病靶向干预策略。

陶生策

研究员。教育部新世纪优秀人才(2010),上海市青年科技启明星(2010)。1997年毕业于山东大学获学士学位。2000年毕业于中国科学院武汉病毒研究所获硕士学位。2004年毕业于清华大学获博士学位。2004年赴美在约翰霍普金斯大学从事博士后研究。2009年1月回国。迄今为止,已发表以Nature Biotechnology,Cell,Nature Methods为代表的科研论文40余篇。主要研究方向为蛋白质芯片的构建和应用研究、系统生物序高通量技术研发以及蛋白质翻译后修饰(糖基化,乙酰化)。

作者:何嫱

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#PNAS#

40

#代谢途径#

44

#糖酵解#

55

#砷剂#

41

#砷#

56