前列腺癌筛查对总死亡率没有改变?国人要不要做

2018-08-30 光亚 医学界肿瘤频

我国前列腺癌发病和死亡率,兼具发达与不发达国家的特点,用以提高生存率、降低死亡率的筛查该如何进行,成为近年来最具争议的话题之一。

前列腺癌发病和死亡率地区差异显着。发达国家前列腺癌发病率高,但死亡率有逐渐降低的趋势。我国前列腺癌发病较欧美国家低,但随着人口老龄化、生活方式和饮食方式改变也呈现了明显上升趋势,尤其在中、大城市是男性发病前10位的癌种,死亡率较欧美高。

前列腺癌死亡率与发病率的比值(MR:IR)可以更好地反应前列腺癌生存率。

上海、北京等大城市的MR:IR较港台地区高,提示国内前列腺癌的生存状况不佳;中国大陆农村MR:IR高达63%,更是发达国家的数倍。

PSA——前列腺特异抗原,国内外普遍作为前列腺筛查指标。

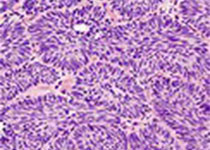

这种前列腺上皮细胞分泌的糖蛋白存在于前列腺上皮组织和精液中,在正常人血清含量极微,当前列腺腺管结构遭到良、恶性肿瘤或炎症破坏,血清PSA含量会升高。在被研究者发现后的1987年,PSA被FDA批准为前列腺监测指标;1991年时,PSA首次被证实可用于前列腺癌筛查。

2012年前各国指南出台了对PAS筛查的建议。

美国国家综合癌症网络(NCCN)指南认为:45-75岁男性筛查PSA;PSA<1ng/ml间隔2-4年筛查;PSA≥1ng/ml间隔1-2年筛查。

欧洲泌尿协会(EAU)指南推荐:

50岁以上或45岁以上伴家族史;美国黑人<45岁;预期寿命均需10-15年。

中华泌尿外科学会(CUA)指南推荐筛查对象是:

50岁以上伴下尿路症状;有前列腺家族史提前至45岁;直肠指检或影像学异常。

美国在20世界90年代初开始行PSA筛查,研究也表明,PSA筛查显着降低前列腺癌死亡率。但随后的研究对这一既定认知提出质疑。

一.筛查对死亡率到底是不是利好?

ERSPC是包括8个欧洲国家在内的多中心、随机对照研究。结果发表在NEJM和Lancet,比较筛查组和非筛查组人群,结论认为:随着时间延长(9年、11年、13年),PSA筛查能够显着降低前列腺癌特异死亡率,可使死亡率下降21%(0.39 vs0.5/1000人年),但总死亡率无差别(18.2 vs 18.5/1000人年)。

随后,PLCO研究也认为PSA筛查并不能降低前列腺癌死亡率。这项PLCO研究发表于NEJM,是1993年至2001年美国境内10家机构参与的一项多中心、随机对照研究,比较了有组织的筛查和机会筛查。经过15年随访,结果显示,干预组前列腺癌死亡率与对照组前列腺癌死亡率未见明显统计学差异。

这些研究的发布,公众一片哗然。PSA之父Richard J.Abln发文称PSA筛查成为“公共卫生灾难”。

此后美国不断修正前列腺癌筛查建议,如更新推荐意见:

(1)医生不应该在患者并未提及该话题的情况下开具PSA检查。

(2)如果患者主动提及,应确保与患者进行清楚的交流,以便使患者能提出明确选择。

(3)USPSTF强烈建议,只有在这样交流的前提下,才开具PSA检查。

(4)接受或继续PSA筛查的决定应反映患者对筛查利弊的理解,以及基于此的选择。

美国停止PSA筛查带来什么变化呢?

自2012年美国预防工作服务组发布推荐声明以来,手术量减少了22.6%,中位PSA增加了5-6,1年生化复发率(BCR率)增加了6.2%-17.5%。2012年后疾病更具侵袭性,BCR增加3倍、淋巴结转移增加4倍。停止筛查的现实并不乐观。

二.中国人到底该不该筛?

所以PSA筛查到底该不该继续下去?中国国情下,又将如何是好?

由于PSA筛查尚未普及,我国前列腺癌患者确诊时以晚期病例居多,约40%-50%都是晚期,适合根治性治疗的早期病例较少。相对欧美地区,中国PSA筛查的普及率不是太过了,而是远远不足。通过普及PSA筛查能够有效提高前列腺癌检出率,发现早期局限性前列腺癌,显着降低晚期前列腺癌发生率及死亡率,延长生命,提高生活质量。

2017中国《前列腺癌筛查专家共识》提出,血清PSA检测可以有效筛选出大量前列腺癌高危人群,对高危人群进行筛查、早期诊断和治疗是提高我国前列腺癌患者总体生存率最有效的手段。这是基于国人对筛查认知度的情况下给出的建议。

前列腺癌高危人群包括:

年龄>50岁的男性;

年龄>45岁且有前列腺癌家族史的男性;

年龄>40岁且基线PSA大于1μg/L的男性。

根据基线值确定筛检间隔时间:年龄>40岁且基线PSA>1ng/ml,年龄>60岁且基线PSA>2ng/ml间隔2年检查。

PSA筛查并不能完全解释全球不同国家与地区前列腺癌发生率存在的差异,因此,近年来各国家对PSA筛查只是更趋于慎重,强调更加科学合理。同时也在寻找更加敏感特异的肿瘤标志物。

本文整理自“第二届天津泌尿肿瘤高峰论坛”,中华医学会泌尿外科分会常务委员、天津市抗癌协会泌尿系统肿瘤专业委员会主任委员、天津医科大学第二医院徐勇教授的演讲。

作者:光亚

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#前列腺癌筛查#

49