Science: 解决数十年难题!徐敏首次发现发现谷氨酸能神经元对睡眠稳态调节的重要作用

2020-09-04 小黑 iNature

睡眠稳态是睡眠持续时间与清醒之间的平衡,是睡眠-觉醒周期的基本特征。在清醒期间,促进睡眠的促眠因素积聚并导致睡眠压力增加或我们需要睡眠。数十年的研究已经确定了许多与睡眠稳态有关的基因,分子和生化过程。

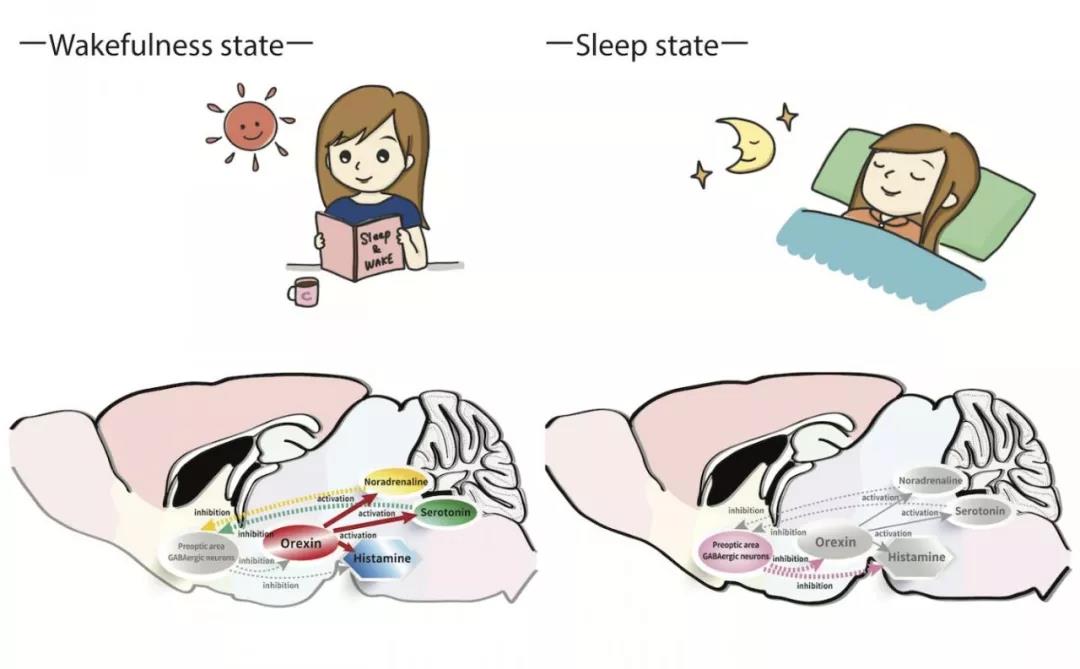

睡眠稳态是睡眠持续时间与清醒之间的平衡,是睡眠-觉醒周期的基本特征。在清醒期间,促进睡眠的促眠因素积聚并导致睡眠压力增加或我们需要睡眠。数十年的研究已经确定了许多与睡眠稳态有关的基因,分子和生化过程。在与睡眠稳态有关的各种过程中,腺苷是细胞代谢途径的重要组成部分,是睡眠稳态的重要生理介质。在基底前脑(BF)中释放的腺苷在调节睡眠-觉醒周期中起着至关重要的作用,可以抑制由A1受体介导的神经活动并增加睡眠压力。另外,睡眠-觉醒周期是由大脑中神经活动的不同模式控制的,但是这种神经活动如何促进睡眠体内平衡尚不清楚。

2020年9月4日,中国科学院神经研究所徐敏团队在Science 在线发表题为“Regulation of sleep homeostasis mediator adenosine by basal forebrain glutamatergic neurons”的研究论文,该项研究利用新型遗传编码的腺苷探针,发现基底前脑区的谷氨酸能神经元对于睡眠压力的积累起着重要的调控作用,进一步揭示了睡眠稳态调控的神经环路机制,为探索睡眠障碍的治疗方法提供了重要参考。

睡眠是动物界普遍存在的现象,人类大约有三分之一的时间用于睡眠。然而睡眠是如何被调节的目前尚不清楚。经典的睡眠调控模型认为,睡眠的调节分为两个方面,昼夜节律和睡眠稳态。昼夜节律通过内在的生物钟控制一天中睡眠觉醒的时间;睡眠稳态主要由睡眠压力进行调控,控制机体获得一定的睡眠量。随着清醒时间的延长,睡眠压力逐渐增加;随着睡眠的进行,睡眠压力被逐渐清除。睡眠稳态调节系统会在睡眠受到干扰时发挥作用,例如:熬夜之后睡得更“香”并且时间更长。目前,主流理论认为“腺苷”参与到睡眠稳态调节过程中,其在清醒状态下的积累导致了“困意”的产生,而咖啡的主要成分咖啡因可以通过阻断腺苷与其受体的结合而达到促进清醒的效果。基底前脑被认为是腺苷参与睡眠稳态调控的重要脑区,环路层面的研究表明,该区域的局部神经环路参与到对睡眠觉醒的调控中,然而神经元活动调控腺苷释放的机制目前还不清楚。这限制了人们对睡眠觉醒调控机制的深入解析。

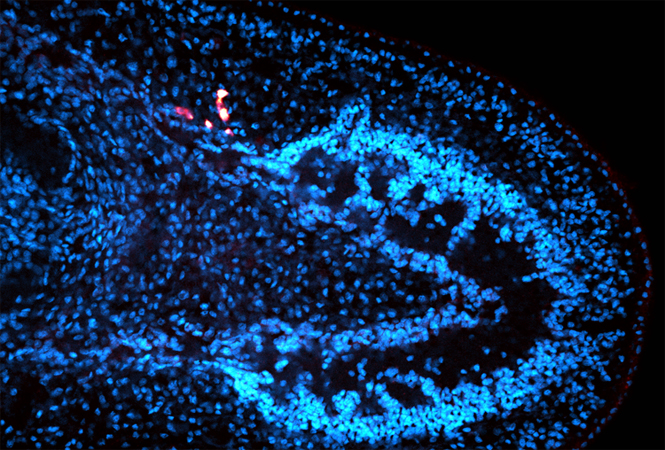

为了实现在睡眠觉醒周期中对基底前脑区胞外腺苷浓度高时空分辨率的检测,李毓龙研究组开发了一种新型的遗传编码的腺苷探针,该探针可以将胞外腺苷浓度的变化转化为探针荧光强度的快速变化。

利用该腺苷探针,徐敏研究组发现基底前脑区的腺苷浓度在清醒状态时较高,在非快速眼动睡眠时较低,这与之前采用微透析法测量腺苷浓度变化的研究结果相一致。然而,小鼠的快速眼动睡眠时长较短,传统的微透析方法无法对快速眼动睡眠时期的腺苷浓度进行精确测量。得益于该探针的高时间分辨率,徐敏研究组首次发现,腺苷在快速眼动睡眠时期也存在很高的浓度,并且高于清醒和非快速眼动睡眠状态。不仅如此,研究者观察到,腺苷浓度在睡眠时相转变时存在快速的变化,提示其与神经元的活动密切相关。

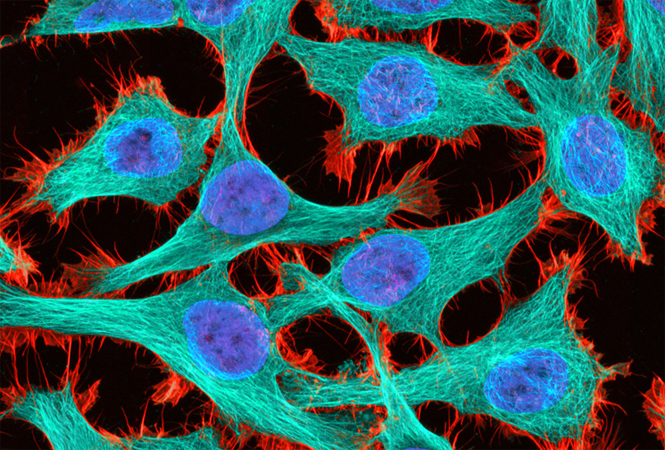

为了进一步探究腺苷浓度增加与神经元活动的关系,徐敏研究组探究了基底前脑区两类神经元:乙酰胆碱能神经元和谷氨酸能神经元与腺苷浓度变化的相关性和因果性。结果表明这两类神经元的钙活动与胞外腺苷浓度高度相关,并且神经活动总是提前于腺苷释放。光遗传激活这两类神经元能引起胞外腺苷浓度不同程度的增加,而谷氨酸能神经元的激活是腺苷浓度增加的主要原因。进一步,研究人员特异性损毁基底前脑区的谷氨酸能神经元,结果表明,胞外腺苷浓度的增加显着低于对照组小鼠。以上试验表明,谷氨酸能神经元的活动参与调控胞外腺苷积累过程。

前人的研究表明,基底前脑区腺苷积累受损会导致睡眠稳态调节异常,基于以上实验结果,徐敏研究组猜测,基底前脑区谷氨酸能神经元的缺失可能会影响睡眠稳态。结果表明:基底前脑区谷氨酸能神经元缺失的小鼠睡眠压力显着降低(清醒时长显着增加),并且睡眠稳态也发生了改变——睡眠剥夺后睡眠时长的增加显着低于对照组小鼠,并且睡眠压力的清除速率显着快于对照组小鼠。以上实验表明,基底前脑区的谷氨酸能神经元对睡眠压力的积累起到了重要调控作用。

该研究揭示了基底前脑区域的谷氨酸能神经元在介导清醒状态下睡眠压力的积累中所扮演的重要角色,为进一步研究睡眠稳态调节机制奠定了坚实的基础。

该项研究由博士研究生彭婉玲、宋鹍在中科院脑智卓越中心徐敏研究员的指导下完成,研究的合作者为北京大学李毓龙研究员、武照伐博士和上海交通大学医学院张思宇研究员。本项目得到了中科院、科技部、基金委、上海市科委、北京市科委、广东省科委的资助。

原始出处:

Wanling Peng,Zhaofa Wu,Kun Song, et al.Regulation of sleep homeostasis mediator adenosine by basal forebrain glutamatergic neurons.Science. 04 Sep 2020:Vol. 369, Issue 6508, eabb0556DOI: 10.1126/science.abb0556

作者:小黑

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#稳态#

58

#重要作用#

0

👍

140

#SCIE#

41

好

126