Sci Rep:3D 打印小肠帮助科学家更好了解肠道细菌

2017-11-02 佚名 天工社

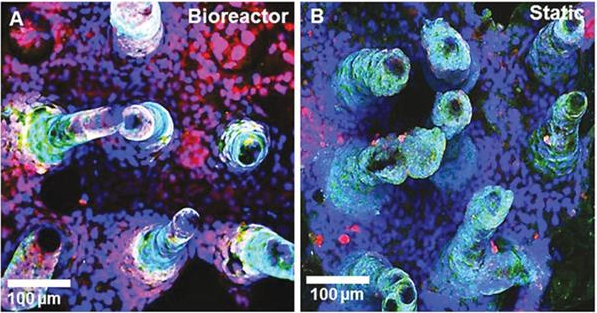

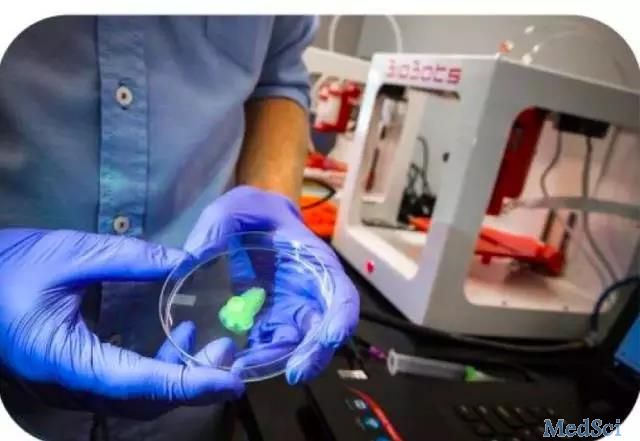

纽约康奈尔大学的一群生物学家 3D 打印了一个微型人造小肠,这个合成肠道可以帮助研究人员更好地了解细菌对肠道的影响和人体免疫系统。

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#3D#

36

#肠道细菌#

46