NEJM:MRI技术揭开脑型疟疾患儿致死关键原因---脑水肿!

2015-04-13 陈说 译 MedSci原创

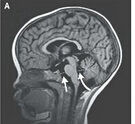

一直以来,非洲地区患有脑型疟疾的儿童的病死率一直居高不下,始终都保持在15%-25%的范围内。而导致死亡的关键原因和致病因素至今尚不明确,但结合临床的病理检查,我们发现患儿脑部严重的水肿导致其颅内压增高可能是致其死亡的主要因素。 2009年,我们在非洲成功地利用磁共振成像(MRI)技术来研究脑水肿在非洲儿童致命的脑型疟疾疾病发病机制中的作用。 研究方法: 我们对那些已经确诊为脑疟

一直以来,非洲地区患有脑型疟疾的儿童的病死率一直居高不下,始终都保持在15%-25%的范围内。而导致死亡的关键原因和致病因素至今尚不明确,但结合临床的病理检查,我们发现患儿脑部严重的水肿导致其颅内压增高可能是致其死亡的主要因素。

研究方法:

我们对那些已经确诊为脑疟疾的儿童(包括已出现视网膜病变的)进行统计,当他们入院时已出现持续昏迷的,我们对其进行磁共振扫描,并详细地记录他们的临床症状及病变发展过程。

结果:

根据世界卫生组织的定义,我们挑选的348例脑疟疾的患儿中,有168例符合纳入标准,我们对其进行所有的调查后,并将调查结果纳入分析处理。调查发现,共有25名儿童(15%)死亡,其中21人(84%)在入院时作磁共振检查已发现存在严重的脑水肿的现象。相比之下,在幸存的143名患儿中,有39名(27%)在磁共振检查中发现曾经也有过严重的脑水肿的现象。经过连续的磁共振扫描结果显示,这些曾经有过严重的脑水肿的的幸存患儿都出现了脑容量减少的征象。

结论:

研究表明,死于脑疟疾的患儿普遍出现严重的脑水肿现象,而那些幸存患儿中出现脑水肿却十分罕见,这一研究表明,大脑水肿导致颅内压增高可能是脑疟疾患儿死亡的致命因素。在那些幸存的患儿当中,他们的病情发展史表明,他们中的大多数仅仅是出现过短暂性的脑部水肿。而这正是他们最终幸存下来而没有死亡的主要原因。

作者:陈说 译

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#脑型疟#

48

#脑水肿#

48

#水肿#

55