社会办医领域横行的“潜规则” 你造吗?

2015-08-25 佚名 医学资讯

我们经常听到“潜规则”这3个字。潜规则没有明文规定,但又被广泛认同、约定成俗。人们之所以必须“遵循”这种规则,是因为它起到的实际作用。潜规则通常隐藏在正式规则之下,事实上却起着支配作用。潜规则已经在渗透进了我们生活的方方面面,几乎是无孔不入。国家多次出台政策鼓励社会办医,但效果确欠佳,就是因为正式的政策文件之外,还存在一些政府管制中的“潜规则”。这些潜规则构成了玻璃门,将社会力量挡在门外。今天

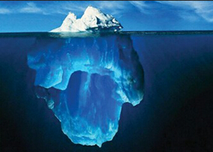

我们经常听到“潜规则”这3个字。潜规则没有明文规定,但又被广泛认同、约定成俗。人们之所以必须“遵循”这种规则,是因为它起到的实际作用。潜规则通常隐藏在正式规则之下,事实上却起着支配作用。

潜规则已经在渗透进了我们生活的方方面面,几乎是无孔不入。国家多次出台政策鼓励社会办医,但效果确欠佳,就是因为正式的政策文件之外,还存在一些政府管制中的“潜规则”。这些潜规则构成了玻璃门,将社会力量挡在门外。今天我们来梳理梳理,医疗卫生管制还有哪些潜规则。

区域卫生规划的“潜规则”

很多社会办医申请者辛辛苦苦做了许多前期工作,选好址、乃至租好房,买好设备,准备申请办医疗机构了,突然告诉你:“不符合规划”。然后,就没有然后了。可是我们从来没看到过区域卫生规划啊?

《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》国办发[2015]45号文件明确规定:区域卫生规划必须对社会公开。许多人这时候可能才明白,原来区域卫生规划以前是不公开的啊!正常逻辑在这里瞬间就不够用了。按理说,制订区域卫生规划,政策初衷不就是行政力量调节资源配置、避免“盲目”、“重复”的社会投资吗?当然要公开咯。可是你翻翻以前的政策文件,找不到一个条文说这条规划该公开、当然也找不到一个条文说这条规划不应公开。不公开就成了 “潜规则”,。

“审批时限”的“潜规则”

我们经常会听到这样的说法,谁谁谁申请开个诊所或医院,申请了两三年,也没说行、也没说不行。但是根据1994年国务院颁布《医疗机构管理条例》。县级以上卫生行政部门应当自受理设置申请之日起30日内,作出批准或者不批准的书面答复;自受理执业登记申请之日起45日内审核,决定合格或不合格。按这规定,看上去,最长75日,就知道能不能领到准生证。法规还是挺贴心的!国务院办公厅还发文件说,“进一步明确并缩短审批时限”。这究竟是怎么回事啊?

问题在不起眼的两个字上:“受理”。注意,上述时限规定,都是说在“受理”之后,而不是收到资料齐全的申请书之后。你觉得是在咬文嚼字吧,这两者有区别吗?也许大领导在制定这个《条例》时,没觉得有啥区别,所以没有细抠字眼。可执行时,没说收到齐全资料就得受理啊!人家收到齐全资料,还是可以不予受理啊!你还没法告人家,因为没有任何政策文件规定“受理”的条件是什么。“受理”和“收齐申请资料”是不同的概念。

执业地点的“潜规则”

现在多点执业乃至自由执业政策实行效果不佳,普遍认为《执业医师法》对执业地点的限制是主要“障碍”之一。其实《执业医师法》根本没有对职业地点进行限制,我们来看看“无辜”的《执业医师法》被怎样曲解为寻租工具。

其实,1999年颁布的《执业医师法》关于医生执业地点问题只有两条规定:

“第十四条 医师经注册后,可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,从事相应的医疗、预防、保健业务。未经医师注册取得执业证书,不得从事医师执业活动。”

“第十七条 医师变更执业地点、执业类别、执业范围等注册事项的,应当到准予注册的卫生行政部门依照本法第十三条的规定办理变更注册手续”。

《执业医师法》没说执业地点只能是一家医疗机构;甚至没说执业地点必须是医疗机构,不能是某个区域。那障碍在哪呢?在卫生部。

根据《执业医师法》,1999年卫生部颁布了《医师执业注册暂行办法》。虽然只是个“暂行办法”,但已经从1999年暂行到了今天。其中第二条就明确规定了,“执业地点是指医师执业的医疗、预防、保健机构及其注册登记的地址”。第二十五条规定:“医师执业地点在两个以上的管理规定另行制定”。到这儿明确了,不能多点执业。这只是部门规章,连国务院法规都不是,更别提是法律了,还是暂行的!但“另行制定”的在哪儿呢?淹没在了“规范性文件”的汪洋大海里。

所以,推动多点执业,完全不需要人大修法,改个部门规章《暂行办法》就可以了。就是这么简单!

两种“潜规则”的形成

规则的一种类型是管制部门直接利用法律法规的文字模糊之处,增大实际执行时的主观裁量权。另一种相对复杂一些。法律本身也有文字模糊之处,但作为潜规则,其“潜”体现在,利用了法规体系的漏洞,以部门立法的形式解释上位法,夹带私货。上述的《医师执业注册暂行办法》就是如此。按照《立法法》,我国的法律法规体系由四大类组成:“宪法、法律、行政法规、规章”。其位阶依序降低。从立法实践看,人大制定的法律常常是原则性的,语言文字不可避免有模糊之处。为此,常常需要出台更细化的行政法规或部门规章,以便法律执行。许多行政法规、部门规章还需要其他规范性文件进一步具体化。这样一来,本该由司法部门承担的释法工作就转移到了行政部门,为部门立法寻租提供了可能。

如何根治潜规则

潜规则不但不清不楚,甚至有些还不可告人。而每次出现问题追根溯源的时候,我们有时又无法回答这些潜规则最初的制定者究竟是谁。反正自它们存在的那天起,就莫名地具备了约束力,使得我们只能无奈地接受。但有一点可以清楚的是,潜规则的根本驱动是利益,有利益需求的地方定必有潜规则,到最后这就成了一个谁都知道但又不可公开的“秘密”,悄然地融于我们的社会之中。

国家已经注意到了上述这些潜规则带来的问题。国务院办公厅刚刚出台的促进社会办医意见,就算是一种回应。 但“道高一尺魔高一丈”,潜规则出现有其根源,不破根源无法根治。

医疗卫生领域的“管办不分”,以及我国尚处于体制改革阶段,法律制度不健全,行政部门立法、释法的情况仍大量存在是“潜规则“横行的根本原因之一。

因此从长期看,制度建设不可回避。要全面贯彻依法治国和新《立法法》精神,进一步压缩部门立法、释法权限,乃至禁止;逐步健全人大立法、司法部门释法的制度。还要推动“管办分开”,改变卫生行政部门既是“裁判员”、又是“运动员”的现状,使其成为中立监管者。

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#社会办医#

25

#社会#

36

潜规则。。。

146