2017年4月14日Science期刊精华

2017-04-18 生物谷 生物谷

图片来自Science期刊。2017年4月17日/生物谷BIOON/---本周又有一期新的Science期刊(2017年4月14日)发布,它有哪些精彩研究呢?让小编一一道来。 1.Science:先前的黄病毒感染会增强随后的寨卡病毒感染 doi:10.1126/science.aal4365 一种更加严重的登革热病毒(DENV)感染能够在之前接触过一种不同的DENV血清型的人

1.Science:先前的黄病毒感染会增强随后的寨卡病毒感染

doi:10.1126/science.aal4365

一种更加严重的登革热病毒(DENV)感染能够在之前接触过一种不同的DENV血清型的人体内发生。科学家们推断这种更加严重的继发性感染之所以会发生是因为循环DENV抗体是交叉反应性的 ,从而有助不同DENV血清型的病毒颗粒侵入宿主细胞并在其中复制。这种现象被称作抗体依赖性感染增强作用(antibody-dependent enhancement, ADE)。体内现存的DENV抗体是否能够增强 人体中的寨卡病毒(ZIKV, 也是一种黄病毒属病毒)感染一直是个尚未解决的问题。然而,如今,在一项新的研究中,来自美国西奈山伊坎医学院的研究人员证实ADE确实在ZIKV感染的免疫受 损小鼠体内发生。相关研究结果于2017年3月30日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Enhancement of Zika virus pathogenesis by preexisting antiflavivirus immunity”。

来自西奈山伊坎医学院的Jean Lim、Florian Krammer、Adolfo Garcia-Sastre和他们的同事们收集了来自200名之前感染上DENV或西尼罗河病毒(WNV,也是一种黄病毒属病毒)并且经测试为 DENV抗体IgG阳性或抗WNV抗体IgG阳性的人的血浆样品。在体外,这些血浆样品结合到ZIKV包膜蛋白上,然而来自经测试为DENV抗体IgG阴性和WNV抗体IgG阴性的人的血浆样品并不会如此。当 将这些血浆样品添加到体外培养的表达细胞表面受体Fc的人细胞中时,他们观察到ADE的迹象,但是当这些细胞的Fc受体与血浆样品中的IgG抗体之间的相互作用加以阻断时,这不会观察到这 一点。通过剔除这些血浆样品中的IgG抗体,他们并没有观察到感染增强的迹象。这些实验提示着IgG抗体-Fc受体相互作用在这些细胞内化附着的病毒颗粒中发挥着重要的作用,而这种内化会 导致ADE。

这些研究人员接下来将来自接触过DENV的人、接触过WNV的人或对照者的血浆样品注射到免疫受损小鼠(缺乏干扰素先天性免疫反应)体内。随后,让这些小鼠感染ZIKV。在接受DENV抗体IgG 阳性血浆样品注射的小鼠当中,仅大约21%的小鼠在ZIKV感染一周后存活下来。相比之下,在接受WNV抗体IgG阳性血浆样品注射的小鼠当中,这一数字是60%,而在接受对照血浆样品注射的小 鼠当中,这一数字是93%。相对于接受WNV抗体IgG阳性血浆样品注射的小鼠,接受DENV抗体IgG阳性血浆样品注射的小鼠在感染ZIKV后出现高烧、更加严重的肢体瘫痪和体重减轻。

这些研究人员发现这些体内结果是浓度依赖性的:注射较高浓度的接触过DENV的血浆似乎让小鼠免受ZIKV感染,而注射较低浓度的接触过DENV的血浆导致小鼠遭受ZIKV感染,而且出现更加严 重的症状和具有下降的存活率。

对在美国华盛顿大学圣路易斯分校研究蚊子传播的人病原体的Michael Diamond而言,下一个问题是ADE是否也在接触过母体DENV抗体或其他黄病毒属病毒抗体的胎儿体内发生。Diamond说,另 一个关键问题是如果小鼠首先接受DENV疫苗接种或者感染上DENV随后遭受ZIKV感染,那么ADE是否也会发生。

2.Science:揭示核小体如何重定位有助认识遗传病产生

doi:10.1126/science.aak9867

在一项新的研究中,日本早稻田大学结构生物学教授Hitoshi Kurumizaka领导的一个研究小组解析出存在重叠的双核小体(overlapping dinucleosome,以下称重叠性双核小体)的晶体结构 。核小体二联体是一种新发现的染色质结构单元。这可能解释了核小体重新定位如何发生,并且为开发治疗遗传疾病的药物提供有价值的信息。相关研究结果发表在2017年4月14日的Science 期刊上,论文标题为“Crystal structure of the overlapping dinucleosome composed of hexasome and octasome”。

人是由单个细胞发育而来的,这个细胞重复地发生分裂从而形成整个人。这些分裂的细胞都会携带相同的遗传信息,并且分化为具有不同功能的组织。比如,当手形成时,仅形成手的基因会 “开启”,而除此之外的所有其他基因保持关闭。表观遗传学是一种旨在解释这种所谓的基因开关的研究领域,该基因开关控制着每个有机体染色质中的基因表达。

染色质是由四种组蛋白和DNA组成,而且DNA缠绕在一连串核小体上。当读取遗传信息时,利用染色质重塑因子SWI/SNF重新定位读取起始位点附近的核小体,染色质结构发生变化从而使得组装 成染色质的DNA更容易被读取。随后,用来转录基因的RNA聚合酶从这种核小体重新定位的位置开始读取DNA。这种重新定位现象被称作核小体重塑(nucleosome remodeling)。人们已猜测在 核小体重塑中,发生重新定位的核小体与附近的核小体相互碰撞而形成一种染色质结构单元,即重叠性双核小体。这种重叠性双核小体的形成被认为在调节这种基因开关中发挥着至关重要的 作用,但是它的存在和真实结构是未知的。

Kurumizaka教授的研究小组解析出一种重叠性双核小体的原子分辨率的三维结构。在这种重叠性双核小体的结构中,一种组蛋白八聚体核小体丢失它的组蛋白二聚体H2A-H2B,因此,这种重叠 性双核小体是由一个组蛋白八聚体核小体和一个组蛋白六聚体核小体结合在一起形成的。这些发现有望让人们进一步研究重叠性双核小体与基因开关之间的关联。

3.Science:大自然如何设计原始的细菌鞭毛

doi:10.1126/science.aam6512

细菌的鞭毛自细胞膜长出,游离于细菌细胞外,由远端的鞭毛丝、近端的鞭毛钩和埋置在细胞壁和细胞膜中的基体组成。

在一项新的研究中,来自美国犹他大学、加州理工学院和英国帝国理工学院的研究人员阐明了调节这种细菌鞭毛中心杆长度的机制,并且解答了关于细菌细胞如何结合在一起的一个存在已久 的问题。相关研究结果发表在2017年4月14日的Science期刊上,论文标题为“Nanoscale-length control of the flagellar driveshaft requires hitting the tethered outer membrane” 。

尽管决定着其他的鞭毛组分尺寸的生物力学控制机制已被确定,但是将来自细胞内部的鞭毛“发动机”的力矩转移到细胞外部的鞭毛丝的中心杆是未知的。论文通信作者、犹他大学生物学教 授Kelly Hughes说,“鉴于这种鞭毛的大部分是在细胞的外面组装的,鞭毛必须存在自组装机制和也必须存在确保不同组分的最佳长度的机制。这是如何做到的呢?”

Hughes实验室的研究生Eli Cohen利用遗传工具探究了肠道沙门氏菌(Salmonella enterica)的鞭毛中心杆长度控制机制的问题,但仅取得缓慢的进展。后来,在他的一次课程当中,他听说 了外膜结合蛋白Lpp的概念:Lpp将细菌外膜与细胞壁在物理上连接在一起。这种沙门氏菌被膜由内膜和外膜组成,而且它的外膜与外部世界相互作用。在内膜和外膜之间的是含有细胞壁的周 质间隙。细胞生物学家之前并不知道LppA蛋白是否像柱子支撑着屋顶那样,支撑着细胞壁,或者这种外膜是否附着到细胞壁上。

Cohen、Hughes和他们的同事们对沙门氏菌菌株进行改造以便确定LppA是否附着到这种外膜上,以及这种外膜是否影响鞭毛中心杆的长度。他们发现改变LppA蛋白的长度会改变这种周质空间的 宽度和这种中心杆的长度。Cohen说,“这种中心杆需要接触到这种外膜的内部。因此,如果这种外膜相隔比较远,那么这种中心杆必须在那里生长来接触到它。”

4.Science:首次揭示出细菌的一体化蛋白组装线

doi:10.1126/science.aal3059

细胞中发生的很多过程对生命是不可或缺的。作为它们中的两个过程,转录和翻译允许储存在DNA中的遗传信息被解码为形成细菌、植物和人类等所有生物的蛋白。

半个世纪以来,科学家们就已知道这两个过程在细菌中偶联在一起,但是在此之前,他们一直并不知道这是如何实现的。如今,在一项新的研究中,来自美国威斯康星大学麦迪逊分校(UW- Madison)和德国马克斯普朗克生物物理化学研究所的研究人员揭示出一种被称作“表达体(expressome)”的复合体的确切结构。相关研究结果发表在2017年4月14日的Science期刊上,论文 标题为“Architecture of a transcribing-translating expressome”。论文通信作者为UW-Madison生物化学系教授Robert Landick和马克斯普朗克生物物理化学研究所主任Patrick Cramer 。

Landick解释道,“这种复合体在细菌中的存在是基于证据而被提出的,但是迄今为止,没有人证实过它的存在。这项研究是首次证实能够利用这些两种已经非常复杂的机器(即转录复合体, 或者说转录机器;翻译复合体,或者说翻译机器)形成一种更大的超细胞机器(即表达体)。”

转录过程利用RNA聚合酶将DNA转化为RNA。在此过程之后,另一种被称作核糖体的分子机器将这种RNA(更具体地说,是信号RNA,即mRNA)翻译为细菌能够用来发挥功能的蛋白。

UW-Madison生物化学系研究员Rachel Mooney说,在细菌的表达体中,RNA聚合酶和核糖体形成一种复杂的结构以便以一种耦合的方式执行这两个过程,而且这种新解析出的表达体结构有助了 解这是如何发生的。

转录和翻译也在动物和人类中发生,但是这两个过程并不像在细菌中的那样偶联在一起。相反,它们在细胞的两个物理上不同的部分发生。这些研究人员说,如果科学家们能够发现一种破坏 这种表达体的方法,那么他们可能能够开发出靶向细菌但不会伤害人细胞的药物。

5.Science:新型单细胞扩增技术有助避免遗传病

doi:10.1126/science.aak9787

中美研究人员在新一期美国《科学》杂志上报告说,他们研制出一种新型单细胞全基因组扩增技术,在此基础上不仅有望避免许多遗传性疾病遗传给后代,从基因组角度更深入地认识癌症也 将成为可能。

最新单细胞扩增技术名为LIANTI,由美国科学院院士谢晓亮教授领导的研究团队经4年努力研发而成。谢晓亮同时在哈佛大学和北京大学任职。他告诉新华社记者,跟以前技术相比,新技术 “在所有指标上都有大幅度提高,让单细胞扩增与测序更加精准”。

首先,单细胞基因组经LIANTI技术放大后,“噪音”非常小,这使测量基因拷贝数的精确度非常高。拷贝数是指某基因在基因组中的个数。人的体细胞内基因拷贝数一般是两个,分别来自父 母,但在癌症中基因拷贝数有可能变多或变少,在遗传疾病中甚至有时缺失。许多癌症和遗传病都与拷贝数变异有关。

谢晓亮说,新技术使得测量拷贝数的空间分辨率提高了3个数量级,由此能查出基因组上以前查不出来的一些小段碱基微缺失。这意味着能更有效、更精准地检测出更多遗传疾病。

其次,测单碱基突变的灵敏度大大增强。单碱基突变是指基因组上只有一个碱基突变,它同样有可能导致癌症与遗传病。

第三,新技术测量基因组的覆盖率达到97%。也就是说,一个细胞基因组里97%的碱基可以测到。

6.Science:研究证明人工智能也能学会偏见

doi:10.1126/science.aal4230; doi:10.1126/science.aan0649

至少从口号上来说,我们一直在追求「人人平等」,但我们也都清楚我们离这一目标还相去甚远,部分原因是因为世界并不是平的,还有一部分原因是我们的头脑里都还存在着偏见。现在随着人工智能技术的发展,机器已经开始具备了学习能力,那么它们在学习各种技能的同时也会学会人类的偏见吗?于本周发行的新一期Science期刊上就刊登了一项有关的研究结果,其表明人工智能也能习得人类的种族和性别偏见。

机器学习是一种通过在已有的数据中发现模式来实现人工智能的途径。在这里我们的研究表明,通过将机器学习应用于人类日常语言,其结果会具有类人化的语义偏见。通过内隐联想测验(Implicit Association Test),我们用广泛使用的、基于来自万维网中标准文本语料库训练出的纯数据机器学习模型复制了一系列已知的偏见。我们的结果显示,文本语料库包含了我们历史偏见的持久印记,它们可恢复且非常精确,比如我们对昆虫或花来说是否中立、对种族和性别来说是否存在问题、或者甚至就简单诚实地反应了职业或姓名的现状分布。我们的方法有望帮助辨认和处理文化(包括技术)中的偏见来源。

7.Science:重磅!科学家利用干细胞首次开发出“人工小鼠胚胎”

doi:10.1126/science.aal1810; doi:10.1126/science.aan1495

近日,来自剑桥大学的科学家利用两种类型的干细胞以及3D支架,成功在培养基中制造出了一种类似小鼠胚胎的结构,相关研究刊登于国际杂志Science上。理解胚胎发育的早期阶段一直是科 学家们非常感兴趣的领域,因为其能够帮助解释为何有超过三分之二的人类妊娠会发生失败。

此前研究人员仅利用胚胎干细胞来尝试制造出胚胎样结构只取得了有限的成功,这是因为早期的胚胎发育需要不同类型的细胞之间互相协调完成;然而在本文研究中,研究人员利用遗传修饰 化的小鼠ESCs和TSCs,结合名为细胞外基质的3D结构支架,开发出了一种能够进行自我组装的结构,同时这种结构的发育以及架构非常类似于自然胚胎的状态。研究者Magdalena Zernicka- Goetz教授说道,胚胎和胚外细胞会开始彼此交流,并且组装成为和胚胎非常相似的结构,在研究中我们发现两种类型的干细胞之间存在明显的交流,从某种意义上来讲,这些细胞能够告诉彼 此胚胎能够开始发育的地方。

不同类型的干细胞之间的相互作用对于胚胎发育非常重要,但需要指出的是,本文研究中研究者发现两类干细胞(ESCs和TSCs)可以真正地互相引导,如果没有这种伙伴关系,胚胎形状的正 确发育、形成以及关键生物学机制的活性或许就不会适当地发生。将这种“人工胚胎”比喻为一种正常发育的胚胎结构,研究者就能够发现这种“人工胚胎”的发育遵循着正常的模式来进行 自我组装。

Zernicka-Goetz说道,他们所开发的技术能够促进胚泡在体外植入阶段进行发育,从而就能够帮助研究人员首次对受精后13天的人类胚胎发育的关键阶段进行分析,而且这种最新的发育阶段 能够帮助克服人类胚胎研究的主要屏障,即胚胎的短缺,当前研究人员主要是通过人工受精门诊所提供的卵细胞受精后的胚胎进行研究。

研究者Andrew Chisholm表示,我们在培养基中首次开发出了人工小鼠胚胎,这对于我们研究哺乳动物发育的最早期阶段或许提供了一定的研究材料,进行基础性研究对于我们解决很多研究难 题,阐明人类发育的关键过程,以及理解婴儿在母体环境中发生缺陷甚至死亡的原因非常重要。

8.Science:狩猎对热带哺乳动物和鸟类数量的影响

doi:10.1126/science.aaj1891; doi:10.1126/science.aan0499

随着人口在增加和不断地蚕食剩余的野生动物栖息地,狩猎威胁着很多物种。A. Benítez-López等人针对热带地区的狩猎趋势和影响进行大规模的荟萃分析。鸟类数量和哺乳动物数量在狩猎发生的地方是相当低的。尽管商业狩猎、邻近道路和城市中心是最具破坏性的因素,但是所有的狩猎都会产生令人忧虑的影响,即便是在保护区域,也是如此。如果我们想要阻止进一步的动物毁灭,那么保护和可持续性生存狩猎的替代方法必须很快执行。

9.Science:早前期带控制着植物中的细胞分裂面定位

doi:10.1126/science.aal3016

鉴于植物细胞并不迁移,植物组织是根据它们如何确定它们的组成细胞的分裂次数来制造出来的。Estelle Schaefer等人发现在模式植物拟南芥中发生的一种突变会完全破坏一种可见的细胞分裂前体结构,即早前期带(preprophase band)。人们之前认为早前期带对确定细胞分裂面是不可或缺的。尽管缺乏早前期带,但是这些植物根部中的细胞分裂面总体定位是正常的。然而,单个细胞分裂面定位表现出比正常时更多的偏差。因此,早前期带起着调节和优化新生的细胞分裂面的最终定位。

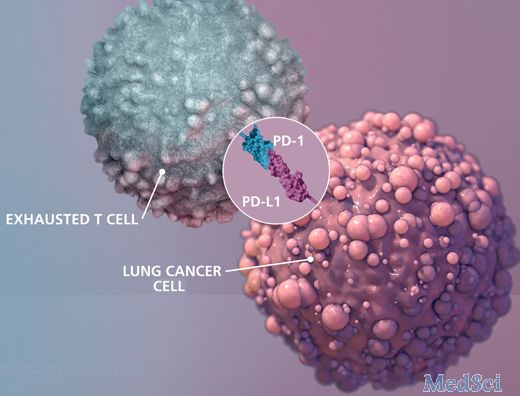

10.Science:过继T细胞转移通过靶向非病毒抗原抵抗病毒驱动的癌症

doi:10.1126/science.aak9510

过继T细胞转移(adoptive T cell transfer)利用病人自己的T细胞来破坏癌症。这一策略能够成功地治疗人乳头瘤病毒(HPV)驱动的上皮性肿瘤,但是为何仅一些病人作出反应,人们仍然知之甚少。Sanja Stevanović等人研究了与经历完全缓解的HPV阳性宫颈癌相关联的抗肿瘤T细胞反应。令人意外的是,反应性的T细胞并不对病毒相关抗原作出反应,而是对之前不被免疫系统识别的癌-生殖系抗原(cancer-germline antigen)或新抗原作出反应。这些发现反驳了普遍持有的信念,即T细胞对病毒抗原作出的反应在HPV驱动的癌症中发挥着治疗效果。

11.Science:再谈学术诚信与学术道德

doi:10.1126/science.aan3552

科研界虽然没有"贪官污吏",但学术道德与学术诚信的丢失,学术不端行为的不断涌现,也大大地降低了科学研究对社会发展的贡献力度。对此,我们也应以"科学家的名义",同学术腐败、学术不端行为作斗争,让好的科研态度,好的科研成果能够传承下去。

在美国,各大公立与私属部门每年要投入数十亿美元以及数不清的高级研究人员的时间与精力用于科学研究用以回馈社会,而正直的科研态度对于保障研究的有序性与有效性是十分关键的。遗憾的是,如今在科学领域已经出现了许多学术诚信丧失的案例,部分研究结果无法重复。最近由美国国家科学院、工程院、医学院发布的一项报告中提出了挽救科研道德与诚信的要求(www.nap.edu/catalog/21896/)),其中包括建立新的科研道德顾问委员会,并且对不利于科研的具体行为给予更为严厉的惩罚措施。

目前美国并没有跨部门的,促进学术道德的相关组织或机构,因而最新成立的科研道德顾问委员会(RIAB)是第一个独立的、非营利性的相关组织,旨在为所有利益相关的组织机构提供并推广可行之法。其中包括鼓励科研机构自身开展调查学术不端的措施,提高科研环境的标准,彻查系统中可能存在的隐患等等。成立RIAB的原因之一是由于研究机构有时难以有效地调查其内部的科研不端的行为,尤其是一些会影响到整个机构声誉以及经费来源的行为。因此,RIAB的目的是则会有效地增强这些研究所展开调查的能力。

科研诚信培养委员会认为目前的对于学术不端的定义应该是"伪造、歪曲事实以及剽窃(fabrication, falsification, and plagiarism ,FFP)"。然而,一些疑似学术不端的行为对于科研环境的负面影响更为巨大。举例来讲,邀请一些并未参与工作的研究者作为文章的共同作者,或者将实际参与工作的作者划出作者列表。期刊杂志应该对作者权益提供明确的标准,从而避免类似事情的发生。

最有效的应对学术不端行为的方法其实并不是单个研究者可以做到的。例如,期刊或书籍的出版商应该对研究的评审与发表提出很高的标准,或者对作者们施加较大的压力以保障自身的利益;研究机构应该明确学术道德的标准,并将其与经费保障相挂钩。科研系统应该对研究的诚信与可重复性提出较高的标准,例如发起数据与方法共享,或者对学术不端行为实行"零容忍"。

通过确立最高的科研诚信标准,科研成果才会在新世纪中对社会发展做出贡献。对于保障研究的客观、真实、透明、公正、可控等等,需要大家共同的努力。(生物谷 Bioon.com)

本文系生物谷原创编译整理,欢迎个人转发,网站转载请注明来源“生物谷”,商业授权请联系我们 。更多资讯请下载 生物谷 app.

往期Science期刊精选:

2017年4月7日Science期刊精华

2017年3月31日Science期刊精华

作者:生物谷

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#SCIE#

29