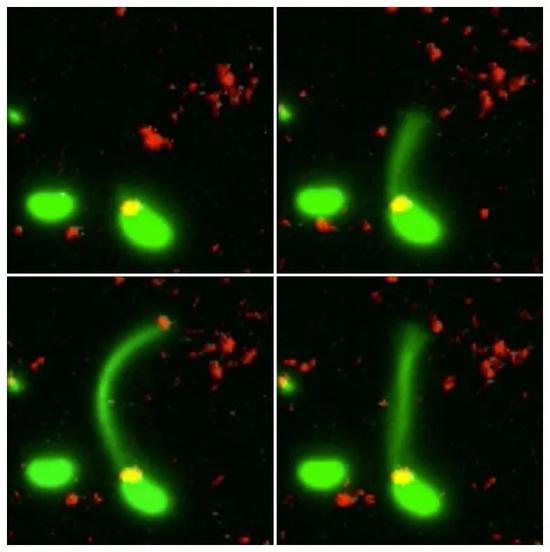

首先让我们看一下下面这张动图↓

你觉得这张图里动来动去的绿色“长鼻子”是什么呢?你应该怎么也想不到,这是一个细菌正在大摇大摆“抢劫”DNA的场景吧!

这是印第安纳大学研究者利用他们开发的最新型染料,才能在显微镜下记录的珍贵图像资料。霍乱弧菌(Vibrio cholerae)伸出不到头发万分之一细的菌毛,灵活地从环境中摄取DNA化为己用!研究发表在《自然微生物学》杂志上。

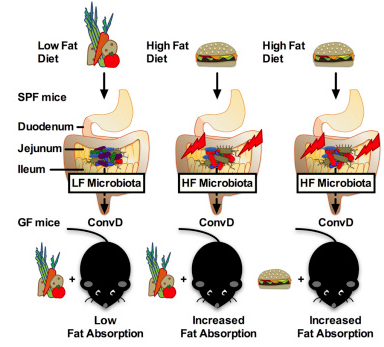

该机制也是细菌获得耐药性的一大途径。这帮小鬼灵精,让自己变强大可不光靠努力传代努力突变,别人有好的耐药基因,那就拿来用嘛!

这么一说还有点像钓鱼

大部分的革兰氏阴性菌和少数革兰氏阳性菌表面存在着菌毛。这些毛毛比头发丝可细得多了,直径只有3-7nm,普通的光学显微镜下是根本看不到的。

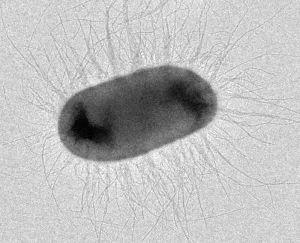

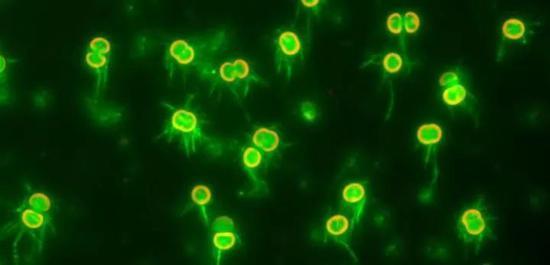

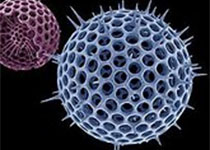

这个细菌的菌毛嘛,也是分好几种的,比如说普通菌毛,它长这样↓

嗯,不知道为什么让人想到了……

不管了这头浓密的秀发能够帮助细菌牢牢抓住附着物。比如说病原菌侵入人体的时候,就是靠着这些普通菌毛黏在组织上的,没有这些毛毛它们可能都算不上啥大威胁。

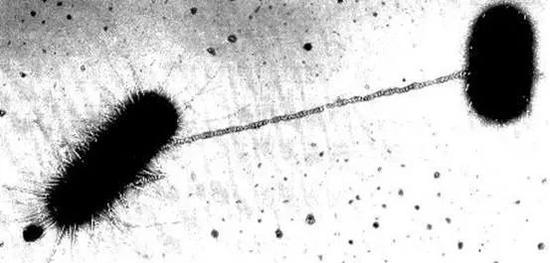

普通菌毛也比较短,一般也就0.5-6μm,另一种特殊的菌毛就纤细窈窕得多了,它的名字也令人充满那啥的幻想——性菌毛。

就是中间这条长~长的毛。性菌毛可长达20μm,数量也比较稀少,一个细菌只能拥有个位数的性菌毛。

这个性菌毛么,功能也故名思义,就是,咳咳……就是交换DNA啊,想啥呢!

性菌毛比起普通菌毛又粗又长,中间还是中空的。当两个细菌遇见,确认好了眼神,一个就伸出菌毛黏住对方,然后慢慢靠近、慢慢靠近……

后面的故事有不同的版本,有人说是DNA会通过中空的菌毛转移,也有说法认为两个细菌会紧紧贴在一起直接转移。

不管咋说这就完成了遗传信息的传递了嘛。学者们一般认为,这就是细菌的“有性生殖”了。

不过啊,印第安纳大学研究者标记的菌毛不是它俩,而是一种叫做四型菌毛(T4P)的酷炫菌毛。你问我为啥酷炫,这么甩难道不酷炫吗……

四型菌毛可厉害了,人家性菌毛起码还要对一对眼神你情我愿地交换,你这是一言不合看中了就直接上手抢啊!

这还多亏了研究者们去年发表在《科学》上的研究成果,新技术实现了荧光标记菌毛的同时不影响它的功能,要不我们还看不见这种强盗行径呢!

你看,普通的显微镜我们普通的看,只是普普通通的一只菌,呸,两只菌↓

岁月静好……

但是新技术之下马上原型毕露,霸道凶残,手还挺快!

拿来吧你!

看个分解动作!!还挑着拿!很挑剔啊!

这些DNA被四型菌毛一把扯进了细菌里,就是从菌毛长出来的那个小洞……讲真,研究者估计那个洞的直径可能有7-8nm,而被摄取的双链DNA约摸有个150bp,大概得有50nm长吧,穿过来的时候DNA不知得挤成什么样……

第一作者Elison认为,要不是这些菌毛在,DNA自然通过这个孔洞进入细菌的机率可以说是微乎其微了。

这可一点都不有趣。这种从外部获取DNA的行为,正是细菌得到耐药性的一大途径,如果给它们配个台词,那么大概就是,“拿来吧,你的祖传耐药基因!”

现在这么一看,不管是普通菌毛帮助附着增加致病性,还是性菌毛和四型菌毛从外部获取基因,都对人类没啥好处。

哦对了,菌毛本身还有抗原特性,最骚的操作是菌毛它爱掉啊,掉完了还能长新的,新菌毛的抗原性和旧的还不一样……

想到这里,别管科学家们的神之P图手把菌毛P得多好看↓

原始出处:

Courtney K. Ellison, Triana N. Dalia, Alfredo Vidal Ceballos, et.al. Retraction of DNA-bound type IV competence pili initiates DNA uptake during natural transformation in Vibrio cholerae. Nature Microbiology (2018)

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#Nat#

55

#Micro#

34

#CRO#

43

学习了.谢谢分享

76

好好学习天天学习认真学习

70