Nature:终于!科学家发现了幽门螺杆菌这个大坏蛋引发胃癌的可能机制

2017-08-21 奇点网 朱爽爽

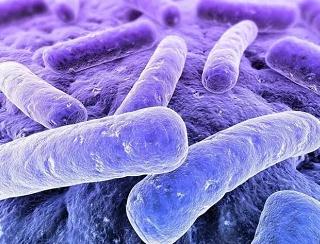

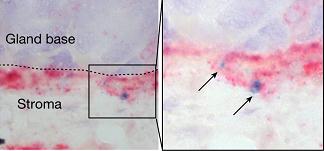

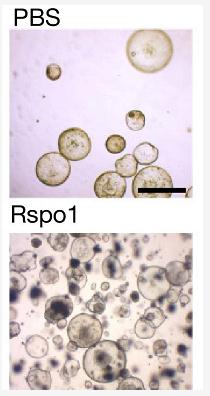

2017年8月16日,来自德国马克斯普朗克感染生物学研究所的Thomas F. Meyer博士和美国斯坦福大学医学院的研究人员合作首次发现了幽门螺杆菌导致胃癌的可能机制。他们发现,幽门螺杆菌感染可能通过诱导胃粘膜下方干细胞的过度增殖,致使干细胞在增殖过程中积累大量的DNA损伤,从而诱导癌症的发生。这一发现发表在《自然》杂志上。

作者:奇点网

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#螺杆菌#

32

#Nat#

27

#科学家发现#

33