CCCD2018丨刘新峰教授:急性缺血性卒中血管再通治疗的新进展与指南解读

2018-04-24 国际循环编辑部 国际循环

2018年4月20日,第十八次中国脑血管病大会(CCCD 2018)于山东-青岛正式拉开帷幕。开幕式后的全体大会专场,解放军南京总医院神经内科主任刘新峰教授发表精彩报告,对缺血性卒中急性期血管再通治疗的新进展与指南更新进行了详细解读。

编者按:

2018年4月20日,第十八次中国脑血管病大会(CCCD 2018)于山东-青岛正式拉开帷幕。开幕式后的全体大会专场,解放军南京总医院神经内科主任刘新峰教授发表精彩报告,对缺血性卒中急性期血管再通治疗的新进展与指南更新进行了详细解读。

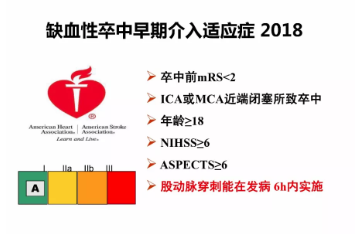

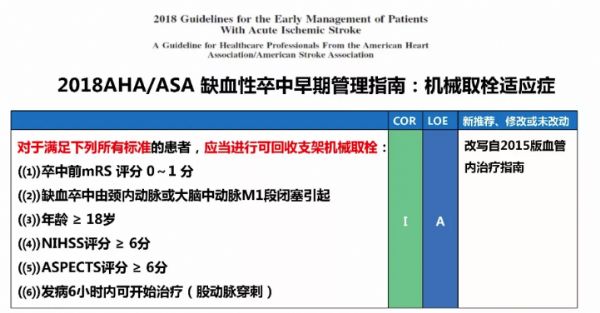

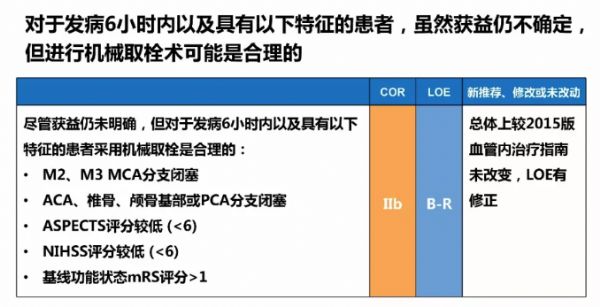

自2015年以来,MR-CLEAN、ESCAPE等一系列随机对照研究相继面世,进一步荟萃分析显示,仅需5例机械取栓手术即可预防一例因卒中导致的死亡及重度残疾。而医源性的症状性颅内出血并发症发生率仅为千分之一,由此解决了静脉溶栓治疗一直为人诟病的有效性及安全性问题,奠定了机械取栓在前循环大血管闭塞性卒中血管再通治疗中的一线地位。

近年来,急性缺血性卒中的血管内治疗在各个领域及方向上均取得重要进展:强化“时间就是大脑”的观念,使院前及院内的转运模式更加迅速高效;各项新器械和新操作模式随着医学工程学及材料学的进展不断涌现,极大丰富术中选择;从临床研究和操作经验出发,完善循证性和个体化相结合的围术期管理方案。以上述进展为基础,美国血管和介入神经病学学会发布了卒中介入实验室共识,细节上规范了卒中中心建设的各个方面;而美国心脏病学学会更新的急性脑血管病治疗指南,为血管内再通治疗的健康发展提供了有力保障。

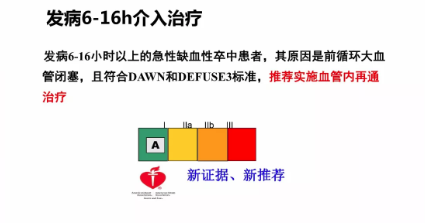

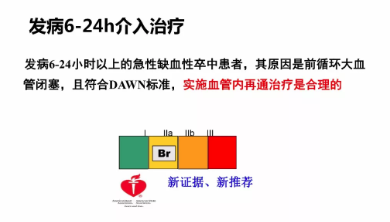

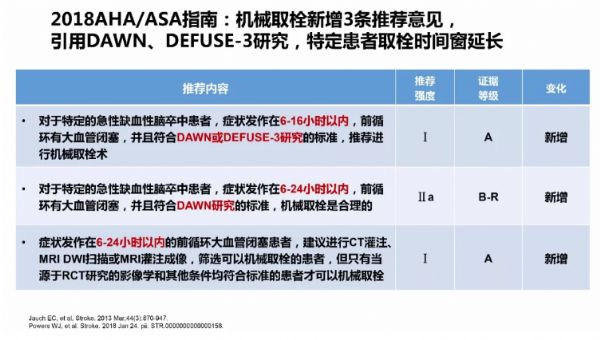

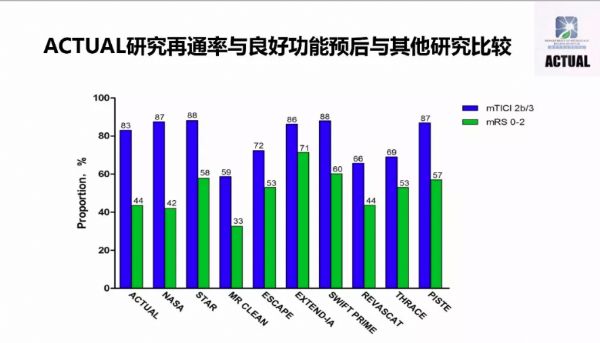

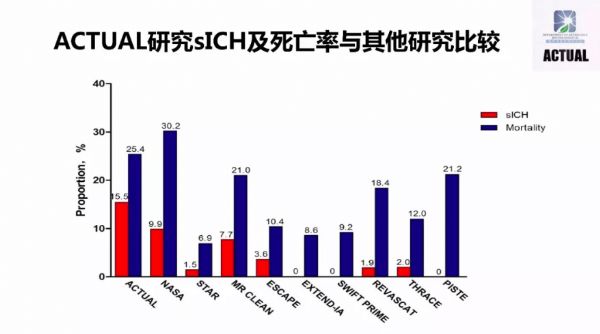

回顾过去一年,血管再通治疗领域最重大进展是在术前评估环节,DAWN研究和DEFUSE-3研究成功借助功能影响学的辅助评价将再通治疗时间窗从6 h拓展至24 h。这18个小时的治疗时间窗延长可能使数倍乃至数十倍的患者从血管再通治疗中获益。从另一角度分析,随着患者治疗需求的大幅增加,临床医生的使命更加凸显。相对于随机对照研究中高度组织化的转运-治疗体系,真实世界的情况更加值得重视,尤其是基于我国发展不均衡的现实国情,更需切实有效的数据整理分析,更好的反馈和指导临床。

过去一年,我们尝试归纳总结了全国22家医疗系统的近698例血管内再通治疗患者,建立了ACTUAL前瞻性急性缺血性卒中数据库。并从真实世界出发,尝试回答了部分血管内再通治疗的本土化问题,对进一步规范和推进我国取栓治疗水平有一定参考意义。

作者:国际循环编辑部

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

小提示:本篇资讯需要登录阅读,点击跳转登录

#CD20#

50

#缺血性卒#

45

#缺血性#

48

#指南解读#

54

好文章.学习了

78