苏州大学数学教授被学生举报剽窃论文 各方争论不休

2014-05-17 MedSci MedSci原创

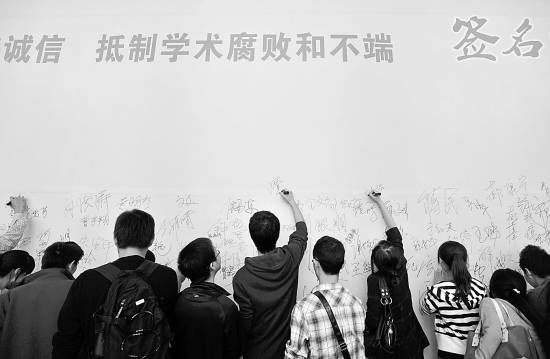

2011年10月15日,在湖南长沙举行的高校科学道德和学风建设宣讲教育报告会上,两院院士黄伯云、姚守拙、刘筠、刘业翔呼吁“坚守科研道德与诚信、抵制学术腐败和不端”。明健飞/CFP 2014年5月10日深夜,厦门大学数学科学学院博士生戈鋆在人人网上发布了一篇日志,直指本科毕业论文遭其指导老师、苏州大学数学科学学院(以下简称“苏大数院”)恽自求教授剽窃。两天内,戈鋆一共发布了4篇日

2014年5月10日深夜,厦门大学数学科学学院博士生戈鋆在人人网上发布了一篇日志,直指本科毕业论文遭其指导老师、苏州大学数学科学学院(以下简称“苏大数院”)恽自求教授剽窃。两天内,戈鋆一共发布了4篇日志,将其与恽教授的往来邮件与“剽窃”的证据公开。

学生称指导教师剽窃其成果

戈鋆曾是苏大数院基地班2006级的本科生。本科学习期间,2008年~2009年,他曾在恽自求的指导下,主持了一项国家级创新性实验计划《传感器最佳覆盖问题》。这个项目获教育部3.9万元资助并最终以“优秀”结项。

2010年2月以后,戈鋆开始准备毕业论文,由于主持课题的缘故,他认为自己在无线传感器网络的最优布局领域有一定的积累,因此仍打算研究相关问题。恽自求做了他的本科毕业论文指导老师。

着手毕业论文写作时,恽自求给戈鋆提供了一个思路,他介绍了无线传感器最优覆盖领域的一个猜想:平面的最稀疏2-覆盖布局是否是等边三角形网络。戈鋆的毕业论文正是以此为题,即《平面的全等圆盘最稀疏2-覆盖布局》。

戈鋆告诉中国青年报记者,恽自求告诉他,“关于无线传感器的最优多覆盖问题,包括2-覆盖,当时完全是空白,没有任何研究结果”,“他向我指出,在等面布局的意义下,如果能逐个考察全部107种凸多边形等面镶嵌构型,就能证明猜想是正确的。”

戈鋆觉得这个题不错,于是开始做了。但是,“全部考察107种构型是完全不现实的”,于是他“利用简单的平面几何的分析,证明了若干引理,将需要考察的情形降为22种(有些情形可以合并考察,所以实际数量不到20),并分别计算出相应的覆盖密度,在等面构型的意义下证明了平面的最稀疏2-覆盖布局是等边三角形网络。”

论文写作期间,自2010年3月起,戈鋆和恽自求一般固定一周见一次面,每次大概十分钟到半小时不等,主要是汇报论文进展。此外,如果有大的进展,比如作出新的结果、完成初稿或修改稿等,师生两人也会随时用电子邮件联络。

“除最开始恽自求教授提出的检验所有107种构型的意见外,他对我的主要指导是在论文的修改阶段,比如修改一些用词等。”戈鋆强调。

戈鋆的论文最终是苏大数院基地班分数最高的本科毕业论文之一。本科毕业后,他被保送至厦门大学数学科学学院,硕博连读。

2013年5月的一天,他在“谷歌学术搜索”上查询恽自求的个人成果,发现恽自求作为通讯作者(一般指整个课题的负责人——记者注)和多位合作者、国内外著名高校的教授在2011年计算机网络界顶尖会议INFOCOM发表了一篇英文论文。

戈鋆发现,该文章的结果即是他毕业论文中的主要结果,只是稍微改进了思路,将他的22种构型情况减至12种。

这篇文章“发表我完全不知情,他们不但并未把我列为作者,甚至未提及我的任何贡献。”戈鋆说。

同时,该论文的摘要中称,这是“第一个关于最优多覆盖问题的直接答案”,这激怒了戈鋆,他认为这是“赤裸裸的剽窃和非常严重的学术不端行为。”

出于诸多考量,戈鋆当时并未及时反映这一情况。直至2014年5月初,他意外发现恽自求向工程领域著名的《IEEE/ACM 网络汇刊》投了一篇论文,已被录用,即将正式发表。戈鋆发现这篇论文与会议论文“内容几乎完全一致”。

在交给中国青年报记者的一份“剽窃证据详细说明”中,戈鋆列出了他的毕业论文与恽自求的论文中的相同之处,其中包括8幅同样的模型图,部分主定理、引理及证明,和5个相关情形的具体运算式。

戈鋆怒不可遏,给恽自求发了一封电子邮件:“希望你能尽快给我一个解释并采取相应的补救措施。否则我将联系刊物主编要求撤稿,并联系论文涉及的各单位包括校方以及基金委说明情况。”

导师:证明思路、总体框架和主要证明步骤是我设计好的

恽自求2013年达到退休年龄,后由苏大数院返聘。

在接受中国青年报记者采访时,恽自求回复了三份解释材料。对于论文中没有戈鋆的署名,他解释道,论文原题的猜想是由他提出,只是将部分证明布置给戈鋆作为毕业论文写作的内容;证明思路、总体框架和主要证明步骤是由他设计好,细节的验证推导则布置给戈鋆。

恽自求打了个比方,“这好比在布满家具的房间撒了一把豆,现在要把它们一颗不漏捡起来。只捡起落在明显处的几颗(无论它们在全体豆子中占多大比例)与一颗不漏捡起来难度不可同日而语”,以此表示戈鋆的论文只是具体证明中显而易见的部分。

恰巧,戈鋆对此也有类比。他说:“就像我住在一个偏远的山区,出行不便,恽自求教授告诉我,你把门前的大山移掉,出行就方便了。但我不是愚公,我知道这个想法不具有可操作性。最后,我自己想了一些手段,在山里打了一个隧道,或者修了一条路通往外面的世界,一样达到了目的。恽自求教授的指导并不是没有意义,他毕竟给出了一个方案,虽然是不现实的。而我的想法是,我只要适当地移掉山的一小部分就能达到目的了。”

恽自求承认此事确实存在欠缺之处,“即使不把你列为作者,毕竟多少应用了你毕业论文中你自己作出贡献的部分,至少应该与你打个招呼,我却没有这样做,这里我对你道歉。”

戈鋆并不这样认为,他告诉中国青年报记者:“(论文中)降低构型数量的关键步骤,完全是我独创的,与恽自求教授无关,这也是我在这项工作中最重要的贡献。这是一个非常简单、但是原创性的工作。”

对于独创性,恽自求也有看法,在一份预备提供给IEEE仲裁委员会的解释材料中,他指出,对于中国大陆数学系本科生来说,本科毕业论文只是一种形式,“对论文内容没有任何原创性要求,甚至连论文结果是不是正确,证明是不是完整,除了要求指导教师把关以外没有其他要求,也不会有人检查。”“本科论文不需要独创性声明与使用授权声明。”

“在苏州大学这样的研究教学型大学,有部分老师将自己正在做甚至已经做好的成果,让学生自行证明其中比较容易的部分或者做一些简单的计算,虽然这些结果可以不加说明写进论文,但是没有谁会把它当作学生自己的成果。相反,学生如果要把本科学位论文单独发表,必须取得导师的同意。”恽自求补充道。

业内:剽窃与否难界定,但学生贡献不能忽视

目前戈鋆已经分别向苏大数院和厦大数院反映了这一事件。他对中国青年报记者说:“厦大的态度是相对比较客观的,校长给了我鼓励,也没有老师给我压力让我不要追究。我本人很不希望苏大数院的名誉受损,所以我真是希望他们能调查此事。”

苏大数院院长曹永罗教授在回复中国青年报记者关于此事的采访时称:“到目前为止,我对于事件的全貌还没有完全了解,相关的论文,我还没有完全理解,不便发表相关评论。”数院办公室工作人员也告诉记者,目前尚不清楚学校是否准备对此进行调查。

戈鋆与恽自求的剽窃争议在网上发酵数天。

支持戈鋆的网友称,“引用了别人的工作成果没有注明出处,这就属于剽窃。正当的做法应当是将该学生注明是作者,并且在文中明确写出他的贡献”。

支持恽自求的网友则表示,戈鋆是“专门找事”,因为“最初的观点确实是导师的,研究方向和内容是导师给的”。

中国青年报记者就此事采访了多位数学科学领域的专家学者,他们均表示,判定剽窃与否,此事难有定论。而论文署名问题也一直是高校及研究机构的一个普遍性问题,复杂且难规范。

华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心教师彭翕成说:“数学剽窃比文科难以界定一些。不是对比文字相似就行。科研论文最重要的是想法,谁提出关键的想法,就是该论文最核心的作者。如果论文的想法和证明思路都是恽自求教授提出,确实不应该算剽窃。”

“但很显然,戈鋆在论文的完成过程中发挥了一定的作用(至于发挥了多少作用,作为外人也不知晓),从戈鋆的本科论文来看,他做的工作还是不小的。文章若发表,他应该有署名权。除非恽自求教授能证明当初的本科论文,戈鋆毫无贡献,否则,恽自求教授这样做属于学术不端行为。”彭翕成补充道。

“学生有贡献,感谢还是应该的。”在北京大学数学科学学院应用数学专业博导马尽文教授看来,从107种减少到22种,学生的工作做在前面,对老师后面的工作有很大影响,如果老师在论文中使用了学生的工作成果,却一点都不表示感谢,确实不太好,不够规范。

马尽文还表示,导师使用学生的论文成果是合理的,但学生确实做了贡献时,论文中应当予以体现。“虽然导师曾指导学生完成论文,但指导不能代替全部工作,至少学生的贡献是不能忽略掉的。”

他称,学生提出在论文中体现其贡献的要求是合理的,因为论文依赖了学生做的工作,至于是否署名需要评估贡献大小,而这个贡献导师自己是能够把握的。

北京大学数学科学学院应用数学学科博导杨义先教授认为,清官难断家务事,老师和合作者应当自己协商讨论署名问题。“如果斤斤计较,大家就很难一起共事了。”他认为,学生到底计算了什么,占工作量的比重有多大,外人很难判别,即使学术委员会也难以评估。

北京大学数学科学学院应用数学学科博导徐茂智教授表示,应根据具体情况判断学生对论文的贡献大小,老师应在发表论文前主动与学生沟通,如果学生认可不署名,则可以不署名。而老师如果认为学生贡献不够大,没有与学生进行沟通,则需在论文中表明学生的贡献。

马尽文称,论文是否署名需要看学生实际工作量的大小,如果学生未参与主体工作,只是完成了其中一部分的计算,也可以而不署名,只在论文后表示感谢。

彭翕成认为,署名问题很难规范,因为高校里老师混日子的不少,但考核评职称申报项目都需要文章。按惯例,学生在校所作成果,发表论文都是要老师同意才能进

行。如果老师需要成果,自己又没有,就只能抢占学生成果。学生属于弱势,也不得不低头。(原标题:他剽窃学生论文了吗)

{nextpage}

钱辰:作为苏大恽教授事件的半知情者,我来说两句

说是半知情者的意思,原因有2,第一,恽教授被控不端的文章跟我的研究方向也有一定关系,并稍微读过一些。第二,恽教授其人我是知道的。

这个文章想要解决的问题叫做无线网络中的点覆盖。此问题,据我们很多做实际网络的同行来看是无实际价值。但是科学这事,谁又能说什么问题是毫无价值的呢?这个先不多说。

据我所知,此问题应该先是有Ohio State的Dong Xuan教授和他的学生Xiaole Bai先开始研究的,后来Bai也去另一个学校当了教授。Bai对问题里有些数学的东西不是太清楚,所以求教在苏州大学教数学的舅舅恽教授。后来Yun帮他们找到资料,并推导了一些成果,他们一起发了好几篇论文在Infocom上面,也算是功德圆满。

所以Ge声称自己的贡献足够发表一篇论文,我觉得很假。一篇论文需要问题的描述,分析,实验,写作,修改。而Ge自己所主张的贡献,只是证明了一个定理(后来被人翻出来是一个引理)。据我对点覆盖的问题的了解,Ge说的那个定理离足够写一篇论文的内容还差了十万八千里。何况Ge的说法里,Yun已经给出了证明的思路,只不过这个思路不完全对。那么满打满算,在这篇文章的所有贡献里,Ge的贡献最多只有5%,而Xuan, Bai, Yun等人对于这篇文章的贡献都比他要大很多。如果因为5%而没被署名就叫做剽窃,那么按照这个荒唐的逻辑推论,Ge的毕业论文也是剽窃了Yun教授。因为Ge的毕业论文中的问题,背景资料,基本思路,都是Yun给他的。光靠一个证明的定理,就能写成一篇毕业论文?

从另一方面说,即使毕业论文跟发表论文有相同处,也跟“剽窃”扯不上。因为毕业论文并不是Ge一人完成,实际上是Ge和Yun一起完成的,只是因为性质是毕业论文,所以才只有Ge一人的名字。就算两篇文章有一样的推导过程,毕业论文也是经过Yun修改和审阅以后才定稿的,何来“剽窃”一说?打个比方我的博士论文只有我一个人的名字,难道我的导师就没有贡献了?我导师拿我的博士论文去申请基金、去大会做keynote报告,难道我还要告他剽窃?

最后说下我的看法。

1. Yun教授的做法有不正确的地方,使用学生的结果,应该至少让学生知道,并且给他适当的credit。

2. 站在为Ge着想的角度,Ge的指控非常不理智也不恰当。正确的做法是应该客气的跟Yun教授说明,并且让他在发表论文补上对自己credit的承认。而不是一上来就用质问的语气来指责。yun教授的做法,正确的来说应该叫不妥,离剽窃还差十万八千里。学生完成导师的项目,所有的知识产权都是归导师所在学校的,导师完全有权利使用。Ge说自己因为怕yun教授在他找工作的时候背后使坏所以率先发难。我倒觉得他这么一跳出来,对自己没有任何好处,也断了自己将来找学术界工作的后路,请问Ge这样的锱铢必较态度,在国内哪个领导敢收入门下?

{nextpage}

当事人戈鋆:关于论文被剽窃事件的一点简短的声明

我是恽自求教授涉嫌剽窃本科生毕业论文事件的当事人,厦门大学在读博士戈鋆。

由于此事已慢慢步入正规,目前已全权交由学术界处理,而我也接受了若干相关单位的建议,不再继续出面亲自处理此事。但是自从从一些素昧平生的正派的学者那里了解到,近期科学网上有人发布了一篇对我非常不利的文章,题为《作为苏大恽教授事件的半知情者,我来说两句》,竟然声称我对该工作的贡献最多不超过5%,文章并且一度出现在科学网首页几乎是置顶的位置。由于受到这样明显不公正的指责,我想我有必要只针对此事发表一些看法。

下面是我对该文章的简短评论。

1. “所以Ge声称自己的贡献足够发表一篇论文,我觉得很假。一篇论文需要问题的描述,分析,实验,写作,修改。”

答:恽自求教授发表的工作几乎是一篇偏数学的文章,该论文本身是以单一的一个主定理为主,不是一篇更偏向于实验科学或工程科学的文章,所以作者称一篇论文需要问题的描述,分析,实验,写作,修改。从而暗示我对主定理的基本贡献在工作中所占比例很小,是故意或无意中在混淆视听。

2. “而Ge自己所主张的贡献,只是证明了一个定理(后来被人翻出来是一个引理)”

答:恽自求教授的文章与我的文章几乎完全重合之处包括8个图、4个关键引理及其证明、主定理的叙述、在分情况详细计算中大量直译的段落和复制的公式。因此原文的指责完全是罔顾事实。

3. “何况Ge的说法里,Yun已经给出了证明的思路,只不过这个思路不完全对。那么满打满算,在这篇文章的所有贡献里,Ge的贡献最多只有5%,而Xuan, Bai, Yun等人对于这篇文章的贡献都比他要大很多。”

答:我只说过恽老师提供初步的想法,而核心证明思路是我独创的。至于恽老师提供的想法,也就是去验证107种平面的多边形等面镶嵌,事实上只要知道1987年出版的著作 Tilings and Patterns 中的一个定理,就是显然的,我称其为想法,已经是很客气了。

4. “从另一方面说,即使毕业论文跟发表论文有相同处,也跟“剽窃”扯不上。因为毕业论文并不是Ge一人完成,实际上是Ge和Yun一起完成的,只是因为性质是毕业论文,所以才只有Ge一人的名字。”

答:首先先不论毕业论文是不是我和恽老师一起完成的(我的态度是显然不是。),假设这是我和恽老师一起完成的,那其中的一个人就有权利把文章修改后拿去发表而甚至不提及另一个人?这是什么逻辑?

5. “学生完成导师的项目,所有的知识产权都是归导师所在学校的,导师完全有权利使用。”

答:首先这是我毕业论文的工作,而不是在完成导师的科研项目。另外,按作者的说法,导师可以随意使用学生的任何成果?这还是我第一次听说这么可笑的观点。学生是不是对自己的毕业论文享有著作权,至少是享有署名权,大家是清楚的。

6. “Ge说自己因为怕yun教授在他找工作的时候背后使坏所以率先发难。”

答:这是最需要值得注意的一点。我从未在任何公开场所表示举报的原因是怕恽教授在他找工作的时候背后使坏。在和苏州大学的一些老师的邮件中,我在指出举报的最主要原因是不能容忍严重学术不端行为发生在我的身上后,的确提到了,因为恽老师在邮件中已有暗示要“毁了我”,因此我担心他在我以后找工作的时候背后发难。但这是在和苏州大学老师的私人邮件里提及的,请问作者,您是从何得知的?您的文章评论中有人指出您和苏州大学数学院有更进一步的一些关系,请如实回答,这不是事实。如果是事实,为何在您的文章开头解释为何称自己是“半知情人”的段落中故意隐去此事?

我的回应到此为止。此事的处理已步入正轨,如果恽自求教授和一些利益相关方不再进一步捏造事实,我也将不再发表对此事的直接的意见。

非常感谢在此事中发表公正看法的众多优秀的学者。本人在此事中已得到学术界,特别是数学界太多的帮助和支持,甚至是一些公开的支持。我对此非常感动。

另,在此事中厦门大学让我非常感动。厦门大学从上至下正直、严谨、自由的风气让我感到,选择到厦门大学读书,是我做出的最正确的一个决定。

作者:MedSci

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#剽窃#

43

#苏州大学#

22