两个院长说的真心话,移动医疗界听懂了吗?

2015-11-09 刘谦 健康界

段涛和王杉既是医疗专家,又是主流的三甲公立医院掌舵人,肯跟近两年才出现的移动医疗掏心窝子说话,绝对值得再三回味。 这几天圈子里广为流传着两位医界大腕对移动医疗的公开评论,一位是上海第一妇婴保健院前院长段涛,一位是北大人民医院现任院长王杉,尤其是后者在财新健康点举办的论坛上跟春雨医生创始人张锐的对话更是劲爆。二位院长既是医疗专家,又是主流的三甲公立医院掌舵人,肯跟近两年才冒出来的移动医疗掏心窝

这几天圈子里广为流传着两位医界大腕对移动医疗的公开评论,一位是上海第一妇婴保健院前院长段涛,一位是北大人民医院现任院长王杉,尤其是后者在财新健康点举办的论坛上跟春雨医生创始人张锐的对话更是劲爆。二位院长既是医疗专家,又是主流的三甲公立医院掌舵人,肯跟近两年才冒出来的移动医疗掏心窝子说话,绝对值得再三回味。

二位院长一南一北,又是在不同场合发言,但二者观点其实非常类似:

——他们都对网络“轻问诊”不以为然,王杉更是直接否定,并表示质量和安全才是医疗中心,医院才是医疗的主战场,医生才是医疗核心的裁决者;

——对流行的诸多移动医疗APP,二位都表示临床价值不大,虽然来医院兜售的多,但医生很少使用甚至还没必要使用;

——二位都提出看不懂移动医疗商业模式,似乎非常担心这些烧钱赚吆喝的项目能撑多久;

——他们同时承认大医院并没有动力拥抱移动医疗,医院关注的收入、规模、科研都不是移动医疗能解决的;

——他们都暗示移动医疗指望从保险兑现也是困难重重,医院之间数据共享仍然是关山难越;

——至于移动医疗纷纷开办线下诊所,二位院长不约而同摇头,既担心公司没办法规避医疗机构审批的严控,更担心公司的实体医院管理能力和品牌培育时间。

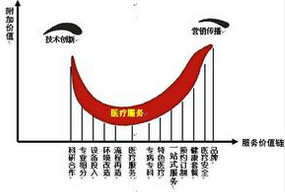

——不过而二位院长也清楚指出医院需要向移动互联网敞开大门,尤其是医疗O2O服务、医学数据采集和分析、医疗级可穿戴硬件和物联网等产品都会大有前途,只要产品是以医生和医院为服务中心,就不愁临床接受度和盈利模式。

二位院长语重心长,说得移动医疗圈心里发慌。原来我们精心谋划的网络问诊有这么多潜在医疗风险,甭管用文字照片或视频,并不能解决多少临床问题;我们大力推广的慢病管理或医生工具,医生并不觉得有多大用处,难以形成黏性,自然更看不到收入和盈利。难怪坊间流传某知名医患管理平台,十几万注册医生中用过一次以上的也就占1%多点。我们没有真正找到医院和医生的痛点,光靠地推或补贴或刷数据都是骗自己或骗投资人。只有按院长们建议的医疗+互联网模式去创业,起步才可能会更容易。

无论是否理解了二位院长的观点,但我毫不怀疑他们对移动医疗的拳拳关爱。他们都是医疗信息化的先行者,他们对互联网的认识领先于绝大多数同行。像我们在亲身操盘移动医疗项目的,都会明白真实环境只会更残酷。按院长们的建议去创业或投资,自然有其空间和好处,但技术难度和付费方缺失同样会让创业者望而却步。何况做好了也不过是成为医院的供应商,在总体效率低下、资源错配严重的医疗体制里成长空间将非常有限,对于估值已经高企的移动医疗公司恐怕也难以接受。所以听不听院长们的话,都不是一个容易的选择。

移动医疗们的困境既有自身的不足,更有外部环境艰苦。中国医疗体制的封闭和保守,比如大型公立医院的强势、医保支付的落后和医生无法自由执业的三座大山压制,可能比移动医疗技术的稚嫩或者运营的虚火更难解决。优化现有医疗体系的最成功产品如手机挂号支付类APP尽管日益普及,在以上三座大山压制下既没能改变看病难、看病贵现状,也没能给自己带来维持生存的现金流。所以服务现有医疗体制为出发点来设计移动医疗,不是唯一选项甚至不是最佳选项,因为医疗的核心不是医院和医生,而是患者。

医疗主流人士只相信能改变疾病治疗方式的技术,却容易低估改变信息传播和人际组织的技术。中国医疗难题折射的不是医学而是社会问题,我们最需要的不是某种疾病治疗的少许改善,而是整体医疗信息的对称、医疗资源配置的复位和医疗主题间利益分配的市场化,因此互联网在医疗不只是个做IT服务的配角,更应该是促进体制从马车到汽车变局的推手。有这种格局的创业者,就会看到分级诊疗重构、医疗数据连接、新兴健康服务、医生自由执业、商业医疗险、医保控费领域的海量机会,就不会在去年被互联网台风吹得飘飘然今年就发出移动医疗冬天来临的哀号。当然目视远方也得小心脚下,医疗的严谨和敏感注定成功不可能靠一夜暴动,想高举高打烧钱玩概念的移动医疗必然死不足惜,先活下来才是最靠谱的战略。

医疗是一个庞大的体系,包含无数的细分门类、市场和需求,注定不只有一两种模式通吃天下。服务现有医疗主体或重构医疗体系来创业的都是正路,只要放弃空谈来迈出宝贵的第一步,才知道哪条适合自己。听段院长和王院长的谆谆告诫非常有收获,但论坛中发言不多的春雨创始人张锐最让我振奋:一切新事物的出现看起来都像一个笑话,我们埋头少说话、多做事,做一些大家现在看不上的事。

人生苦短,just do it!我听懂了。

作者:刘谦

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#医疗界#

32

#移动医疗#

43

待进一步观察,考察

87

没有实践怎么评判移动医疗的好坏,适者生存!

124

赞

110