重复:破解器官移植世界性难题 中山大学成功实现“不中断血流”肝移植

2017-08-11 佚名 央广网

中山大学8月10日发布消息,该校何晓顺团队已成功实现两例“不中断血流”肝移植,破解了器官移植领域的一项世界性难题。

中山大学8月10日发布消息,该校何晓顺团队已成功实现两例“不中断血流”肝移植,破解了器官移植领域的一项世界性难题。

器官移植技术问世63年以来,移植过程中的缺血损伤这一核心问题一直以来未得到解决,不仅影响患者的生存质量,也成为器官移植发展的“技术天花板”。

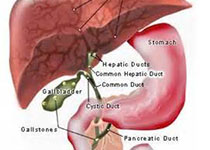

为了提高器官移植的疗效,中山大学附属第一医院副院长、器官移植科学术带头人何晓顺团队从数年前开始致力于自主研发“多器官功能修复系统”。这种“多器官功能修复系统”可在手术前模拟人体的机制,为器官提供血液,从而提高器官功能。其过程是:摘取器官前,医生先将连接肝脏的血管接入“多器官功能修复系统”,在断掉原有血液供应的同时,由“多器官功能修复系统”替代人体的供血机制,从而实现平稳过渡。供肝植入移植受体时,将受体的血管接入“多器官功能修复系统”,在由受体的血液循环系统“接管”的同时,将机器撤离。在这个过程中,肝脏里的“血一直是热的”。5 年来,何晓顺团队在大动物身上进行了近百例移植实验,并获得了一系列技术创新。

何晓顺团队7月23日在为一名肝硬化合并小肝癌的患者进行肝脏移植时,创造了“不中断血流”的新纪录,并于8月8日成功开展了第二例同类手术。术后患者肝功能指标明显优于传统肝移植手术。

何晓顺介绍,这项新技术未来还可延伸至心、肺、肾等的移植上。

中国器官移植专家、中国工程院院士王学浩认为,这项技术是对现有器官移植技术的颠覆性创新。可以预见,该技术将使器官功能得到最大的保护,器官的损伤将降至最低,甚至有可能降低排斥反应的发生,将能极大改善器官移植受体的疗效。

作者:佚名

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

#中山大学#

33