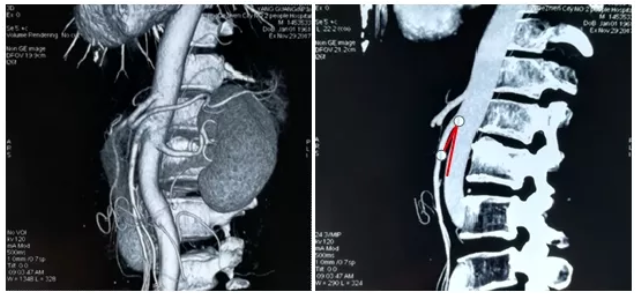

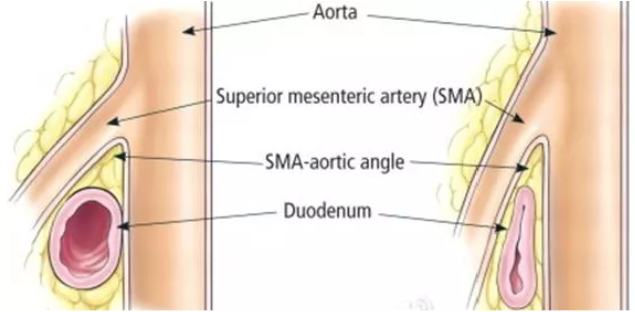

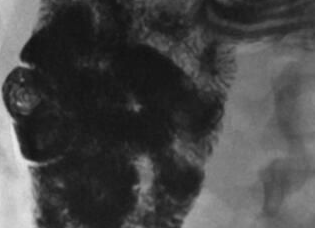

病例分享:反复腹胀、恶心、呕吐2年,究竟是什么病?

2018-01-02 杨卫生 俞晓 医学界消化肝病频道

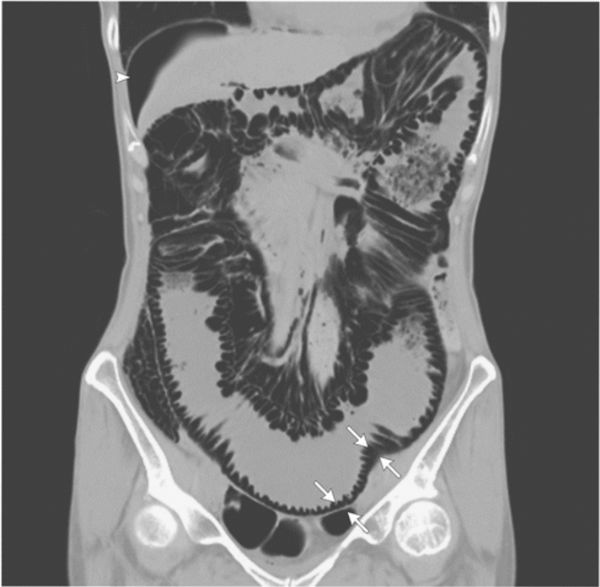

患者,男性,56岁,因“反复腹胀2年,又发加重伴恶心、呕吐5天”入院。患者2年来反复出现餐后腹胀,有时伴上腹痛、恶心、呕吐,饱餐及进食油腻食物后症状加重,呕吐及排便、排气后症状可减轻。

作者:杨卫生 俞晓

版权声明:

本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

很棒.

72

好好好学习学习学习

65

#恶心#

42

#腹胀#

47

学习了感谢分享

62